暑假期间,我有幸参加学校组织的出国游学项目,前往德国埃森FOM大学开展为期两周的交流学习。这段经历不仅让我走出课堂、近距离接触德国,更在理论学习与实地考察的结合中,对德国的社会风貌、历史文化及跨文化差异有了更深刻的认知。以下从三个方面,梳理此次游学的收获与思考。

一、对德国的整体认知:严谨与温度并存的“理性社会”

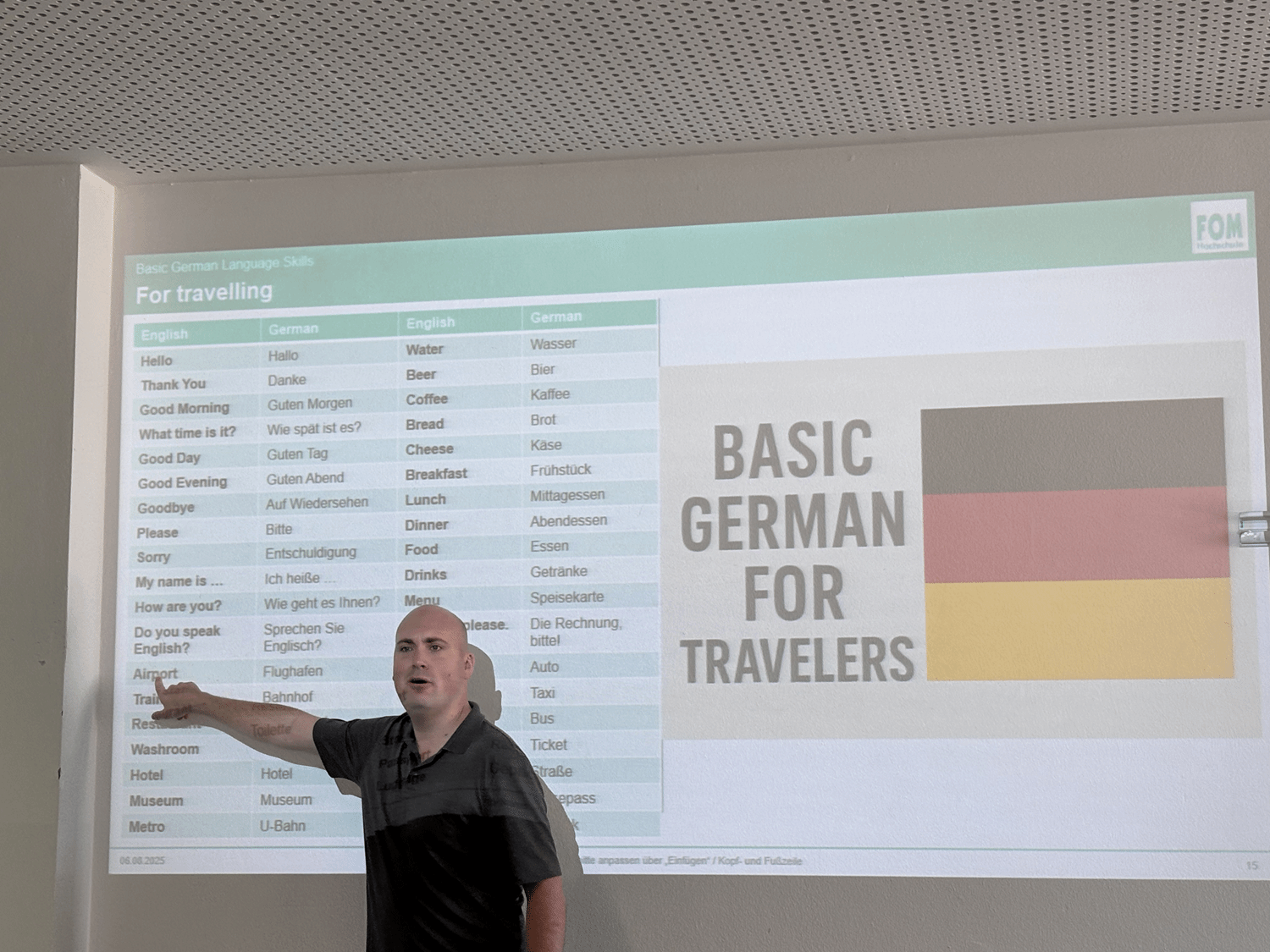

此前对德国的印象,多源于书本中“工业强国”“精准高效”的标签,而此次游学让我看到了标签背后更立体、更鲜活的德国。从社会运行来看,德国的“严谨”渗透在细节之中。在FOM大学的讲座课堂上,老师会提前5分钟调试好设备,讲义内容逻辑清晰、数据准确,甚至连小组讨论的时间分配都精确到分钟。

【图1】

但德国并非只有“理性的冰冷”,其社会的“温度”同样令人印象深刻。在伍珀塔尔乘坐悬索铁路时,工作人员会主动为游客讲解铁路的历史背景,耐心解答关于运营安全的疑问;波恩街头的咖啡馆里,店主会用简单的英语与外国游客交流,推荐当地特色饮品;恩格斯故居的讲解员,不仅介绍展品本身,还会结合时代背景解读思想的形成过程,让历史不再是冰冷的文字。这种“严谨规则”与 “人文关怀”的平衡,让我对“社会治理”有了新的理解——真正的有序,是规则为“人”服务,而非让人受制于规则。

【图2】

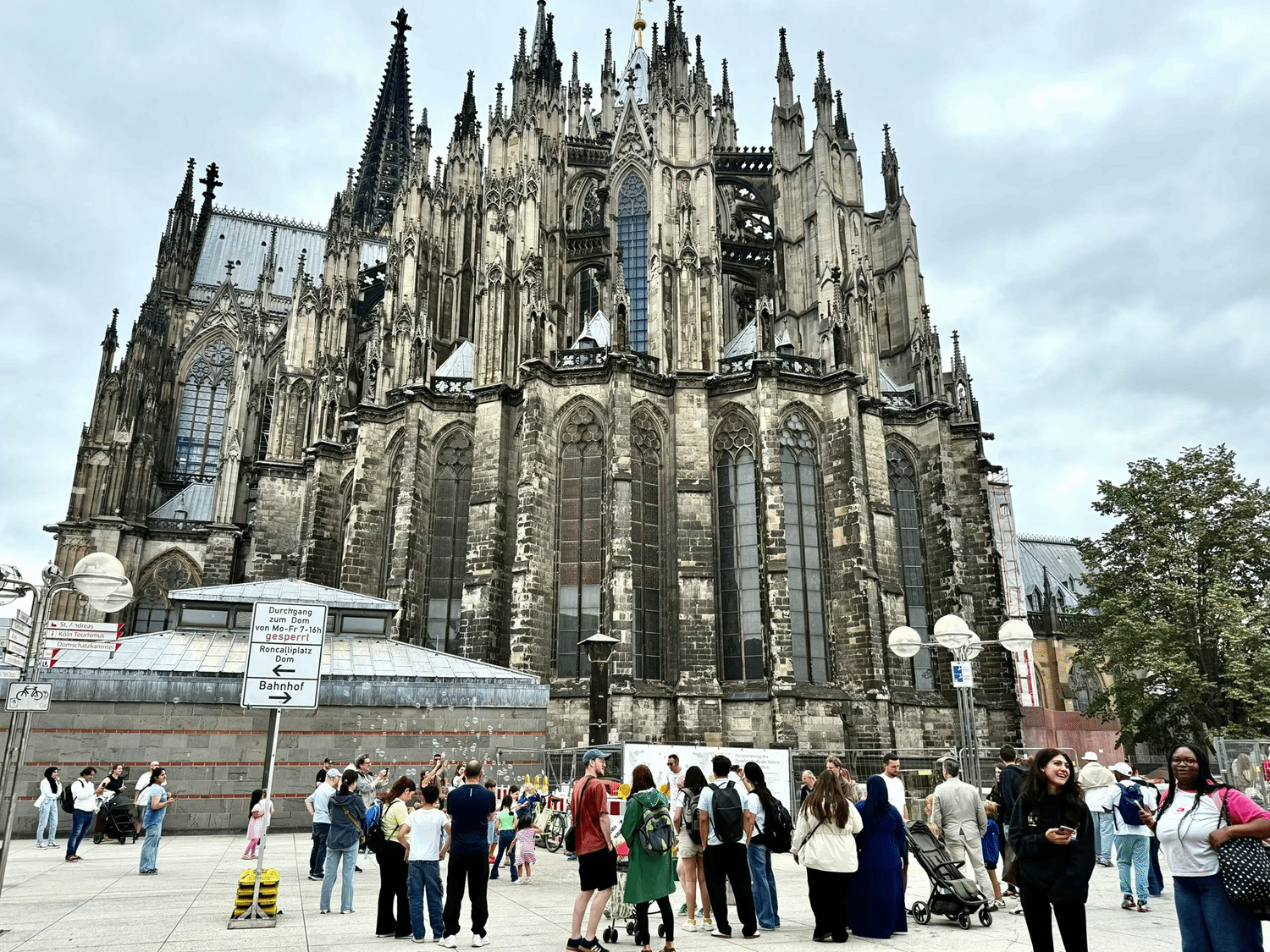

此外,德国对“传统与创新”的兼顾也令人触动。施陶德啤酒工厂保留了百年传统酿造工艺,从麦芽筛选到发酵时间都遵循古法,但同时引入了现代化的灌装设备和质量检测系统,既守护了“德国啤酒”的品牌内核,又提升了生产效率;科隆大教堂作为哥特式建筑的经典,周边并未被高楼大厦遮挡,而是保留了低矮的商业街区,历史建筑与现代生活场景自然融合,让“传统”不再是博物馆里的标本,而是融入日常的文化基因。

【图3】

二、对德国历史人文的认知:从“具象载体”读懂“精神内核”

两周的游学中,无论是历史遗迹、文化体验还是建筑景观,都像一个个“密码盒”,让我逐步解锁德国文化的深层逻辑。

(一)历史:在“痕迹”中理解“传承与反思”

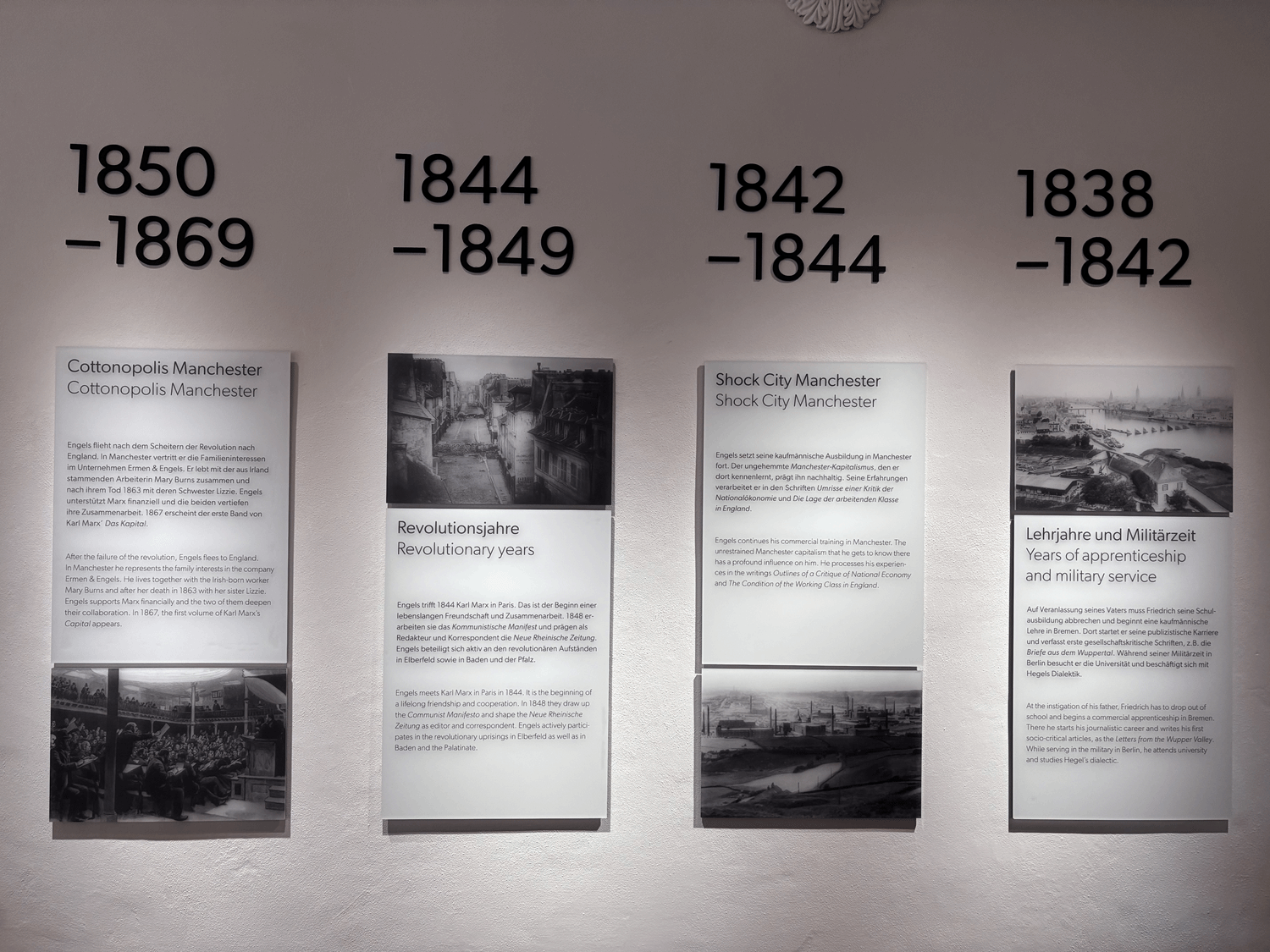

恩格斯故居是触摸德国历史的重要窗口。故居内陈列着恩格斯的手稿、书信,以及他生活时期的家具、书籍,通过这些实物,我不仅了解到恩格斯的个人经历,更看到了19世纪德国社会的阶级状况与思想变革——他对工人阶级的关注、对社会公平的思考,并非凭空产生,而是源于对现实的深刻观察。这种“历史与个人”的关联,让我意识到:任何思想或文化的形成,都离不开特定的时代背景,理解历史,才能真正理解文化的根源。

【图4】

此外,德国对历史的“反思态度”也体现在细节中。在德国的城市建设中,会保留一些战争时期的遗迹,并附上说明文字,提醒人们铭记历史。这种“不回避、不美化”的历史观,让我感受到一个国家对“历史责任”的认知——真正的历史传承,不仅是纪念辉煌,更是正视过往、以史为鉴。

(二)文化:在“日常”中感受“精准与包容”

德语语言与文化的讲座,让我跳出“语言工具”的视角,看到文化对语言的塑造。FOM大学的老师举例说明:德语中“Schmetterling”(蝴蝶)、“Blumen”(花朵)等词汇的发音轻柔,而“Eisenbahn”(火车)、“Stahl”(钢铁)等词汇的发音则更厚重,这种“语音与语义的关联”,体现了德语“精准表达”的特点;同时,德语中的复合词(如“Fernseher”,由“远方”和“看”组成,即“电视”),也反映了德国人“逻辑化构建概念”的思维方式。

而实地体验则让我感受到德国文化的“包容”。在杜塞尔多夫的街头,能看到不同肤色、不同语言的人和谐共处,餐厅既有传统的德国猪肘、啤酒,也有土耳其烤肉、中餐;FOM大学的讲座中,老师会根据学员的英语水平调整语速,遇到文化差异的话题时,会主动询问“中国的情况是怎样的”,而非单向输出观点。这种“尊重差异、主动倾听”的文化态度,正是跨文化交流的核心——文化不是“优劣对比”,而是“相互理解”。

(三)建筑:在“形态”中读懂“功能与美学”

德国的建筑,是“实用主义”与“美学追求”结合的典范。许格尔别墅作为德国历史建筑,没有过度华丽的装饰,而是以“对称布局”“自然采光”为核心,房间的功能分区清晰,家具的设计也以“舒适实用”为首要原则,这种“功能优先”的设计理念,与德国人的“务实”性格相契合;而科隆大教堂则展现了德国建筑的“极致美学”——高耸的尖塔、复杂的浮雕、彩色玻璃,每一处细节都经过精心设计,耗时600多年才完工,这种“长期主义”与“工匠精神”,让建筑成为“文化信仰”的载体。

【图5】

此外,德国建筑的“可持续性”也值得关注。杜伊斯堡的一些旧工厂被改造为艺术区,保留了工业建筑的框架,内部则改造为画廊、工作室,既减少了建筑垃圾,又赋予旧建筑新的生命力;波恩的居民楼多采用节能材料,外墙的保温层、屋顶的太阳能板,都体现了“绿色建筑”的理念。这种“尊重建筑寿命、兼顾环保需求”的思路,让我看到建筑与“人与自然关系”的关联——建筑不仅是“居住空间”,更是“可持续生活方式”的一部分。

【图6】

三、德国与中国的跨文化对比:在“差异”中寻找“互鉴空间”

作为英语教师,跨文化对比不仅是“认知差异”,更是为了找到“教学切入点”,帮助学生建立更全面的国际视野。此次游学中,我从多个维度感受到中德文化的差异,也看到了相互学习的可能。

(一)社会运行:“规则导向”与“人情导向”的平衡

德国社会更注重“规则的刚性”。例如,公共交通的时刻表几乎分秒不差,错过一班车就需要等待下一班;商店、银行严格遵守营业时间,不会因“熟客”或“特殊情况”随意调整。这种“规则优先”的模式,让社会运行效率极高,但也可能显得有些“不近人情”。而中国社会则更注重“人情的弹性”。比如,便利店可能会为晚归的顾客多开几分钟门,朋友之间的求助也常能得到“特殊照顾”,这种“灵活变通”让社会充满温度,但有时也会因“规则执行不一致”导致效率降低。

对比之下,两者并非“非此即彼”——德国的“规则意识”可以提醒我们:在公共事务中,明确的规则能减少沟通成本;而中国的“人情关怀”也值得德国借鉴:在严格的规则之外,保留一定的“人文弹性”,能让社会更具包容性。在英语教学中,我可以将这种对比融入“跨文化交际”课程,引导学生思考“如何在不同文化场景中调整沟通方式”。

(二)教育模式:“实践导向”与“知识导向”的互补

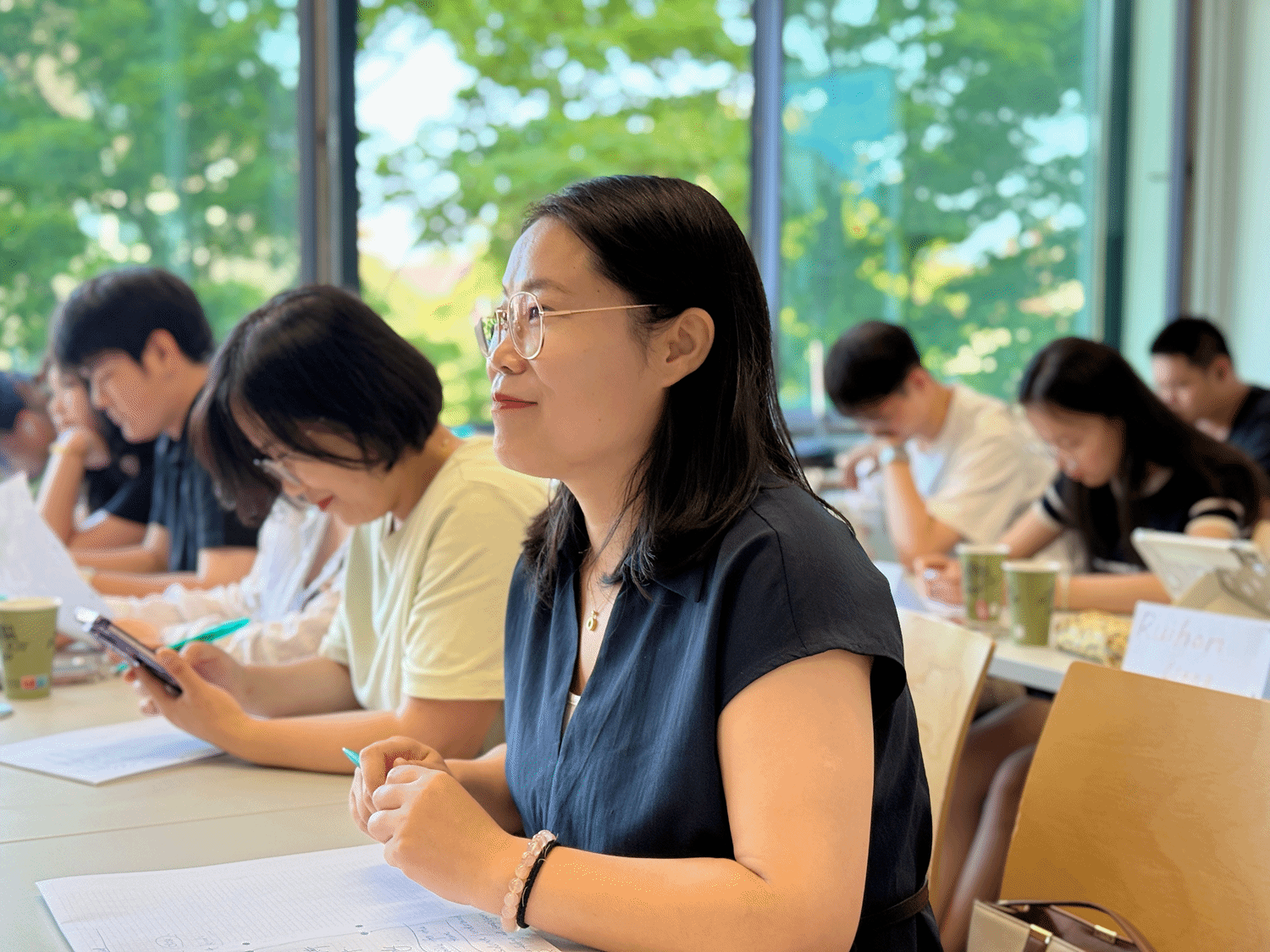

FOM大学的教学模式强调“实践与理论结合”。例如,“演讲技巧”讲座中,老师不会只讲理论,而是让学员现场模拟演讲,再逐一点评;“跨文化能力” 课程中,会通过案例分析(如“中德商务谈判中的冲突解决”)引导学员思考实际问题。这种“以实践为核心”的教学,更注重“能力输出”,而非“知识记忆”。

而中国的高等教育,近年来也在强调“实践教学”,但受限于资源、理念等因素,部分课程仍以“理论讲授”为主,学生的“动手能力”和“解决实际问题的能力”有待提升。

【图7】

此次游学让我意识到:中德教育可以相互借鉴——我们可以学习FOM大学 “互动式教学”“案例化设计”的方法,在英语课堂中增加“情景模拟”“小组项目”等环节(如让学生模拟“中德企业商务谈判”);而德国也可以参考中国教育中“重视基础知识积累”的优势,为实践教学奠定更扎实的理论基础。

(三)文化表达:“直接坦诚”与“委婉含蓄”的理解

在沟通方式上,德国人更倾向“直接表达”。FOM 大学的老师在点评学员的演讲时,会直接指出“逻辑不清晰”“语速过快”等问题,不会刻意“委婉”;商务交流中,也更注重“高效沟通”,直奔主题,较少绕弯子。而中国人的沟通则更“委婉含蓄”。例如,拒绝他人时可能会说“我再考虑一下”,而非直接说 “不”;表达不同意见时,会先肯定对方,再提出建议。这种差异源于两种文化对“面子”的理解——德国文化更注重“问题本身”,而中国文化更注重“人际关系的维护”。

这种差异并非“优劣之分”,而是需要“相互理解”。在英语教学中,可以通过“情景对话”让学生体验两种沟通方式的差异,比如设计“中德同事讨论项目方案”的场景,引导学生思考“如何在尊重对方文化的前提下,清晰表达自己的观点”,帮助学生建立“跨文化沟通的同理心”。

此次德国游学,是一次“走出书本、走进真实”的学习之旅。它不仅让我对德国的认知从“抽象标签”变为“具体体验”,更让我以“教育者”的视角,看到了跨文化教育的价值——真正的国际视野,不是“崇拜他国”或“固守自我”,而是在理解差异的基础上,寻找互鉴的空间。未来,我将把此次游学的收获融入英语教学,用更丰富的案例、更开放的视角,帮助学生在学习语言的同时,学会 “读懂世界、表达中国”,让英语课堂成为跨文化交流的桥梁。

【图8】

【图9】

此外,此次游学是师生们之间的一次“亲密接触”,15天的游学让我更加深入地认识到完满教育对于学生成长的重要作用。完满教育下的信院学子不仅能够在课堂上从容地表达自己的观点、认真地准备presentation,也能够独立地用外语与当地人进行交流,更能够自信大方地展示自己的才艺。在今后的工作中,我将持续支持并落实完满教育理念。

撰稿:孙艳波

摄影:孙艳波

责任编辑:尚美丽