初秋的凉意漫过窗棂。与德国分别的日子渐渐绵长,可埃森街头未尽的暑气,仍固执地蜷缩在笔尖。归国近半月,那些莱茵河畔追逐落日的脚步、面包坊飘散的麦香、课堂中此起彼伏的双语研讨,竟在连绵秋雨的浸润中愈发清晰,如管风琴轰然奏响的刹那,余音震耳,久久不绝。

图一

图二

图三

“读万卷书”:构建我们心中的世界

读万卷书是构建认知的基石,理解世界的基础。面对另一种文化环境,知识储备是惊艳行程最好的工具。在游学前,国际处已将行程手册发给学生,通过阅读提前德国历史、文化、科技(如工业4.0)等领域的书籍,建立对德国的认知框架。书本知识不仅是事实的罗列,更是思维方法的传递。通过分析德国教育体系(如“双元制”职业教育)、环保政策(如能源转型)等案例,学生可从多角度审视问题,为实地考察提供分析工具。

图四

图五

图六

图七

“行万里路”:验证和丰富我们眼中的世界

每日下午的游览安排,涉及历史、文化等多个领域。

它是什么?

它是我们亲耳在科隆大教堂下,聆听钟声,被其宏伟与神圣震撼得说不出话的瞬间。

它是我们走进FOLKWANG博物馆,亲眼见到不同时期和不同风格的大使作品,感受艺术的时刻。

它甚至是我们尝试用英语点餐,和当地的店员聊天,品尝一口正宗的猪肘时,那种跨越文化的新奇感。

从“知道”到“懂得”, 从“记忆”到“体会”, 从“旁观”到“参与”,最终,我们会发现:“读万卷书”让我们拥有深度,看得见事件背后的脉络;“行万里路”让我们拥有广度,包容世界的多元与不同。只有当知识和阅历结合在一起时,我们才能真正成为一个有智慧、有格局、有包容心的人。

图八

图九

伍珀塔尔的空中走廊:载着历史,驶向生活

在来之前,我们可能读到过:“伍珀塔尔悬索铁路建于1901年,是世界上最古老的电气高架悬索铁路,是工业革命的奇迹,体现了德国工程的创新与耐久性。” 这是一条知识,一个事实。当我们真正站在站台上,看到那独特的车厢像吊篮一样从空中缓缓驶近时,我们获得的是一种视觉冲击。当我们买票上车,听着它独特的吱嘎声,像坐秋千一样轻盈地滑过伍珀河上空,穿梭于古老建筑之间时,我们获得的是一种多维感官体验。当我们看到车厢里坐着通勤的上班族、放学回家的学生,意识到这个“工业古董”不仅是博物馆展品,更是这座城市跳动不息的交通动脉时,我们获得的是一种深刻的认知。两者的碰撞与升华:“行万里路”验证并激活了“读万卷书”:书本上“最古老”、“仍在运行”这些冰冷的词汇,瞬间变成了耳边真实的声音、脚下轻微的震动和眼前流动的城市风景。我们不再只是“知道”它很厉害,而是“感受”到它为何厉害。一百多年前的工程师是如何解决振动、稳定性和噪音问题的?这座城市为何能如此完美地将历史遗产融入现代生活?这种对“德国制造”精益求精、历久弥新精神的体会,是任何书本都无法给予的,它直达内心。

图十

图十一

我们在政治和历史课上学到:“弗里德里希·恩格斯是科学社会主义的创始人之一,他与马克思合著了《共产党宣言》,是一位伟大的革命导师和思想家。” 这是一个概念,一个理论。但当我们走进伍珀塔尔那座属于恩格斯家族的漂亮洋楼,子凡老师介绍到他家境的优渥时,一种巨大的反差感和历史真实感扑面而来。

当我们看到展柜里他少年时期的作文、他早年出版的诗歌,以及他与工人们交往的记载时,我们看到了一个立体的人,而不仅仅是一个历史符号。我们了解到,他正是从亲眼目睹家乡蓬勃又残酷的工业革命中,开始了对工人阶级命运的思考。这种身临其境的语境让我们瞬间理解:他的思想不是凭空产生的,而是源于他对所处时代的深刻观察和亲身实践。

科隆大教堂:石头堆砌的信仰史诗

观瞻着中世纪雕刻,目光所及的不止是无言的历史遗存,更是被这座哥特式建筑的垂直感彻底征服。157米高的双塔直插云霄,仿佛要刺破天际的界限;飞扶壁与玫瑰花窗交织成光的迷宫,让午后的阳光在教堂内化作流动的圣歌。中世纪工匠雕刻的《三王圣龛》,看到的不只是冰冷的石材,更是虔诚者跨越三个世纪的执念——从1248年奠基到1880年完工,这座教堂的建造史本身就是一部信仰的史诗。

图十二

图十三

当我的手指扣住螺旋阶梯的凹槽时,509级台阶的计数器才刚刚开始跳动。这座建于13世纪的南塔楼,石阶窄得仅容一人侧身,每一步都像踩在历史的琴弦上——1248年,第一块基石被放入泥沼;1560年,因宗教改革停工时,未完成的塔尖已刺破中世纪的天际线;直到1880年,普鲁士工匠们用蒸汽机吊起最后一块砂岩,才为这场持续六个世纪的攀登画上句号。

在第237级转弯处,一扇狭窗切开了厚重的石壁。向外望去,霍亨索伦桥的钢架与莱茵河的游轮构成几何与流动的对话,而脚下教堂中殿的游客已小如蚁群。突然,一阵管风琴的轰鸣从下方涌来,乐音在螺旋空间中扭曲变形,低音管像巨兽的呜咽在石缝间回荡,高音区则化作银针刺破耳膜。这种垂直向的声场实验,让我想起中世纪修士们在此抄写经书时,是否也曾被突如其来的琴音惊落羽毛笔?

图十四

当双腿机械地重复抬升动作时,石壁上的细节开始浮现:14世纪石匠刻下的计量符号、二战炮弹留下的凹痕、1980年代修复时嵌入的钛合金支架。在第489级,一道铁门挡住去路,门锁竟是1945年美军轰炸后临时加装的——推开它的瞬间,狂风裹挟着鸽群扑面而来,57米高空的风速让呼吸变得尖锐。但真正让我窒息的,是眼前豁然展开的视野:整个科隆城如微缩模型般铺展在脚下,教堂的阴影覆盖着大教堂广场,而更远处,北莱茵的森林与工厂烟囱在天际线处交融成混沌的灰蓝。

图十五

但更触动我的,是教堂与城市的共生关系。子凡老师讲到,二战期间,科隆90%的建筑被炸毁,唯有大教堂在盟军轰炸中奇迹般留存(一说因作为地标便于导航,另一说则源于对文明的敬畏)。战后,市民们优先修复教堂,甚至用残垣断壁中的碎石重建周边街区。这种选择让我反思:当物质文明崩塌时,是什么支撑着一个民族的精神重建?在教堂地下墓室中,我看到游客们自发为烛台添上新蜡烛,火焰摇曳中,历史与当下、毁灭与重生、个体与永恒的对话悄然展开。科隆大教堂最终告诉我:真正的伟大建筑,从不是冰冷的纪念碑,而是承载集体记忆与情感的生命体。

图十六

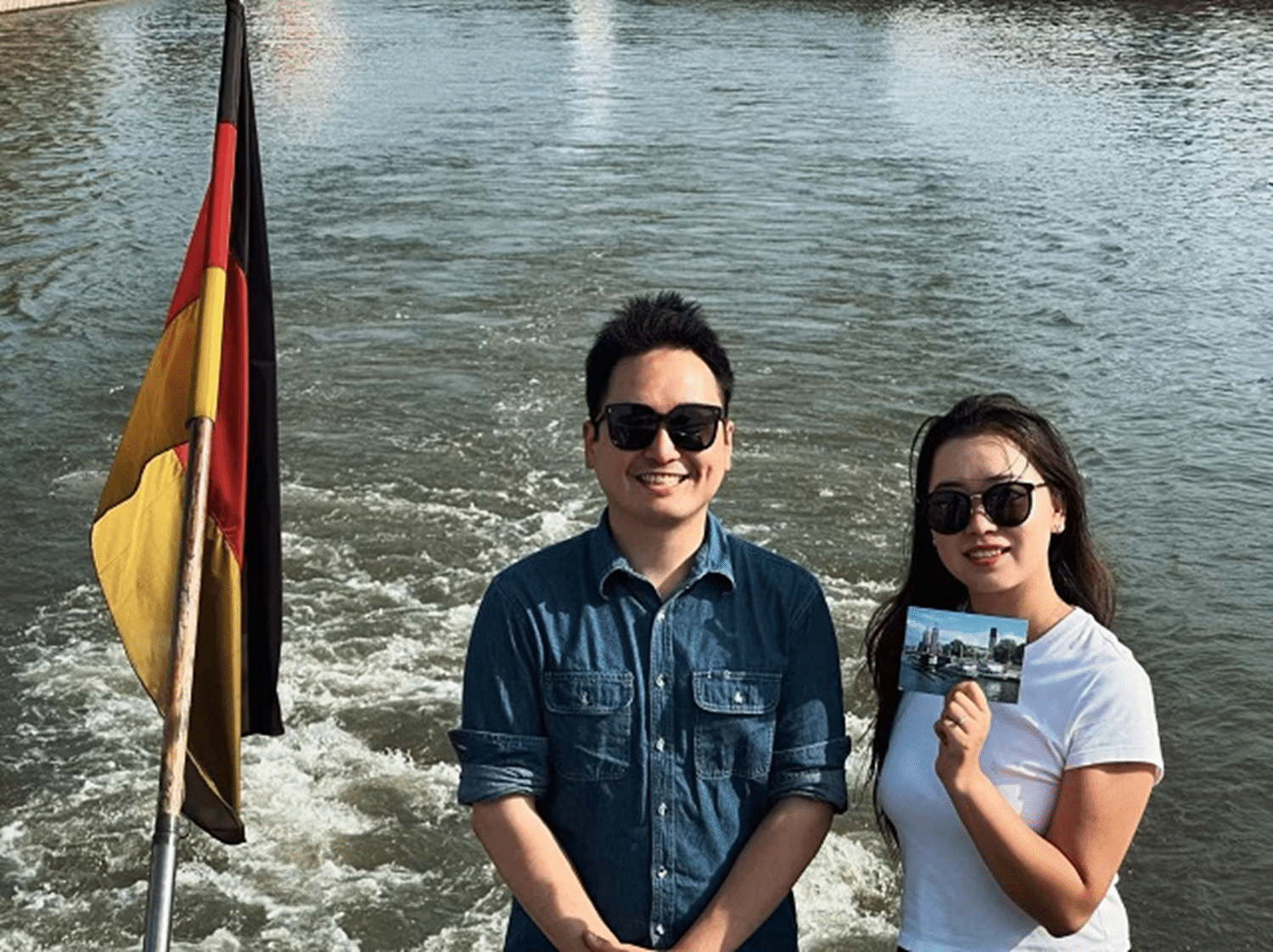

此刻,案头那张明信片的文字似乎还在诉说着14天的故事。它让我想起埃森老城斑驳的砖墙上,那些被岁月浸染的壁画如何与现代涂鸦对话;想起杜伊斯堡运河边,旧工业遗址的钢铁骨骼如何托起新生的藤蔓;更想起课堂研讨时,师生们眼中迸发的火光——原来文化的交融从不是简单的叠加,而是将万千光束熔铸成更璀璨的虹。游学的行囊里,我们带回的不只是明信片与纪念章,更有一把能打开认知边界的钥匙:所谓成长,便是让世界在自己心中重新排列组合,直至每一片记忆的碎片,都能折射出人类文明共通的温度与光芒。

撰稿:孙晶

摄影:孙晶

责任编辑:尚美丽