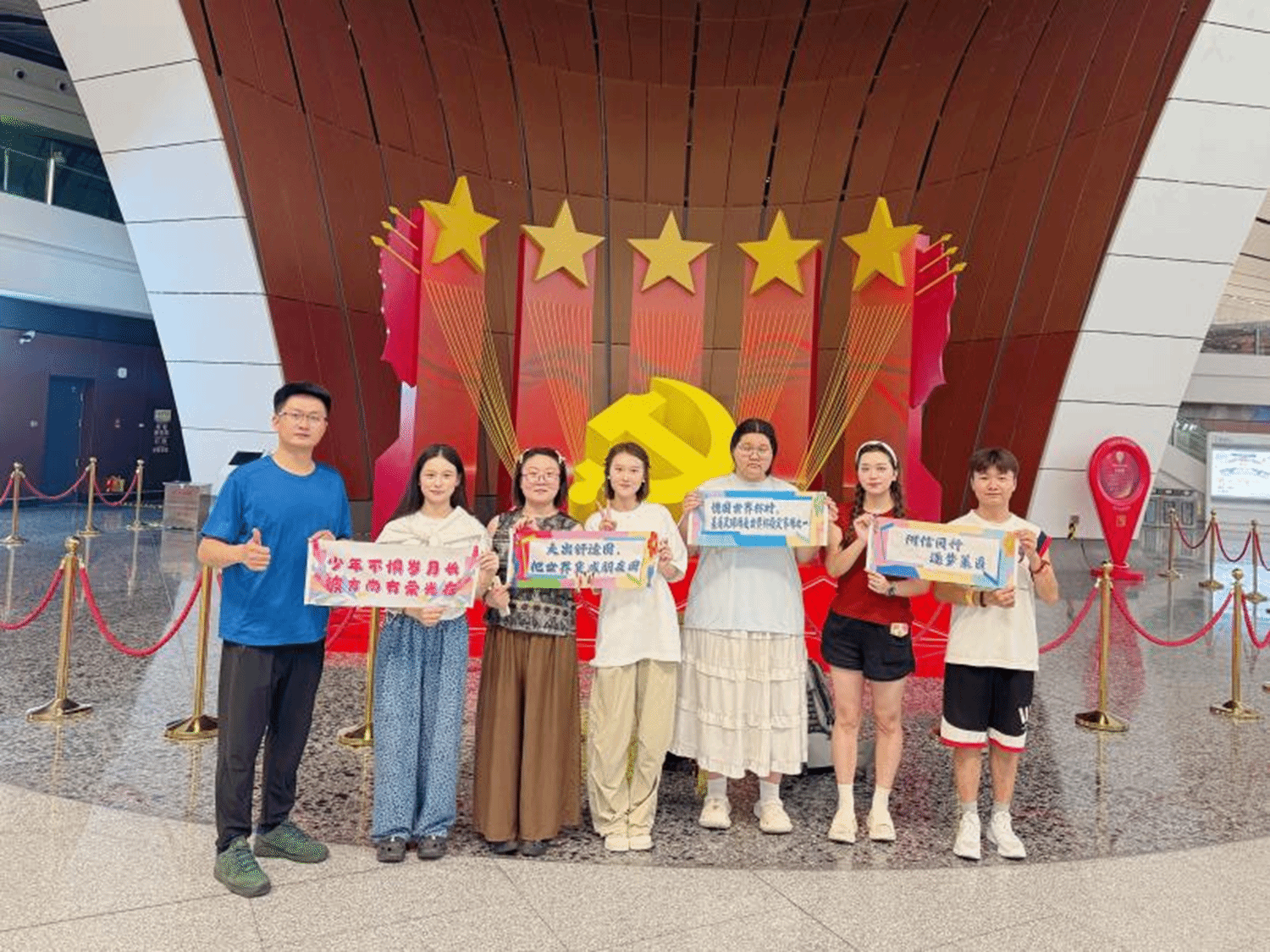

图一

盛夏的风携着憧憬掠过山海,我作为德国 FOM 大学游学团的一员,踏上了跨越亚欧大陆的研学旅程。14 天里,课堂的思想交锋、企业的实践探索、城市的文化浸润交织成一场鲜活的 “沉浸式学习”,我们 32 名师生以脚步丈量世界,用心灵对话文明,在知识与视野的双重拓展中,完成了一次难忘的跨文化成长之旅。

一、学术研讨:在思维碰撞中解锁新知

FOM 大学为我们量身打造的学术课程,宛如一把把钥匙,打开了认知德国与世界的多扇窗口。从德语的韵律到欧盟的格局,从时间管理的智慧到演讲表达的艺术,每一堂课都充满思维的火花。

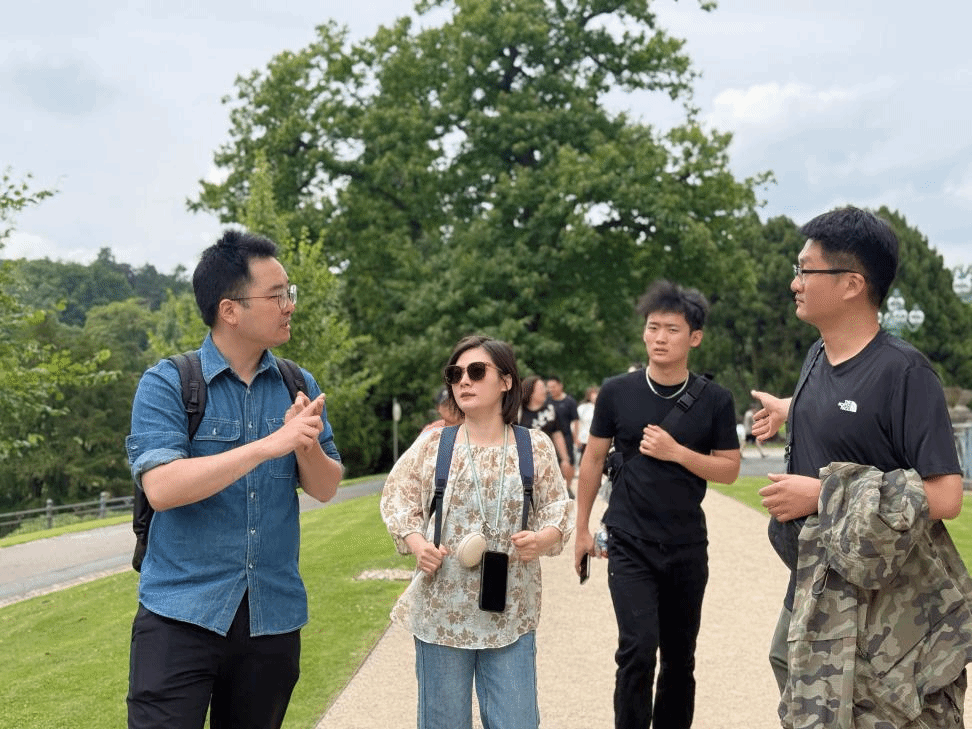

图二

“德国语言与文化” 课上,Fabian 老师用生动的案例勾勒出德国文化的鲜活图景。我们跟着他学德语日常表达的巧思,听他讲啤酒文化里的社交礼仪,聊德国人严谨高效的工作习惯,谈圣诞市场、啤酒节里的传统风情。课堂成了文化交流的舞台,我们分享在德国街头的见闻 —— 清晨面包店飘出的麦香、地铁里安静阅读的乘客、街角咖啡馆里的轻声交谈,那些细碎的观察与老师的讲解碰撞,让原本模糊的 “德国印象” 变得具体可触。当我们用生涩的德语描述中国的春节习俗时,彼此眼中都闪烁着对不同文明的好奇与尊重。

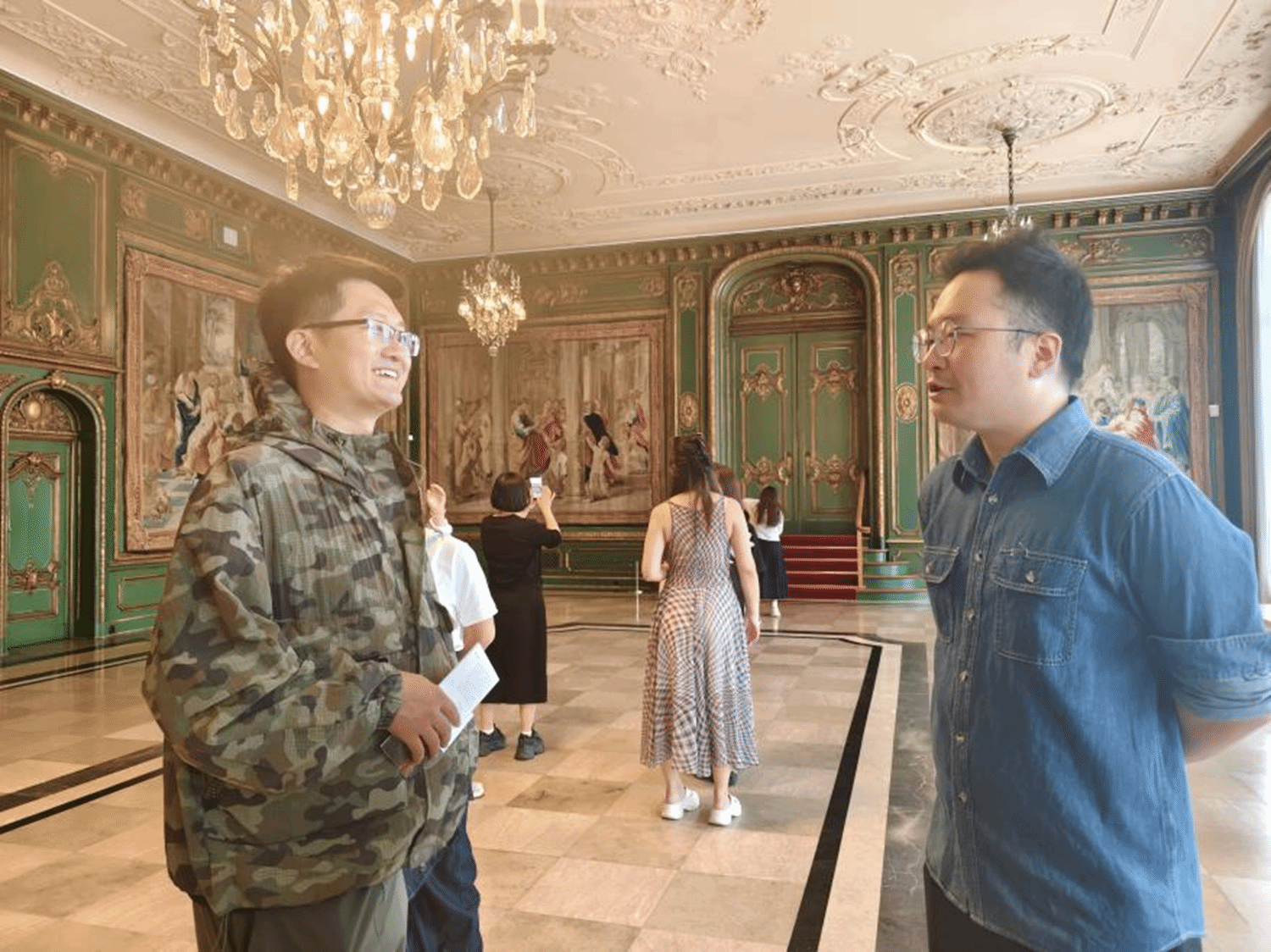

图三

“德国和欧盟” 研讨会则带我们跳出单一国家视角,俯瞰欧洲一体化的脉络。老师从历史渊源、语言多样性、产业协作等维度,解析德国作为欧盟核心的角色 —— 它如何在欧元区稳定中发挥作用,如何推动绿色能源转型,又如何应对难民政策带来的挑战。我们分组讨论 “欧盟一体化的机遇与困境”,有人聚焦跨境贸易的便利,有人担忧文化差异引发的矛盾,思维在辩论中不断深入。当我们结合中国 “一带一路” 倡议谈国际合作时,更深刻地理解到 “命运共同体” 的意义。

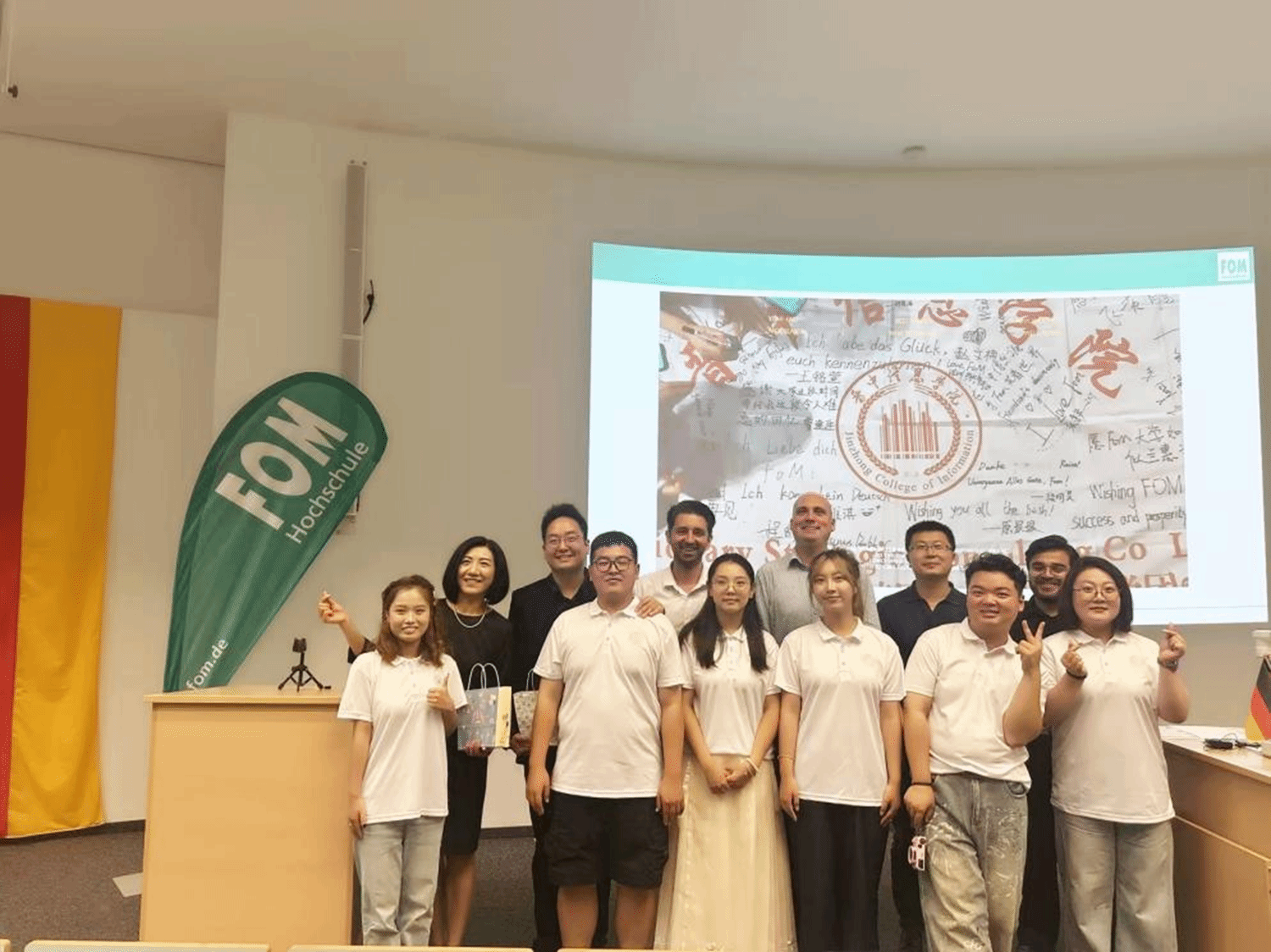

图四

“自我组织与时间管理” 课上,Leon 老师的教学充满互动趣味。他没有枯燥地讲理论,而是让我们以 “德国城市旅行路线规划” 为主题,讨论如何平衡时间、预算与体验。有人优先打卡历史景点,有人更关注美食与人文,不同的规划思路引发热烈讨论。随后,我们通过 “拼图游戏” 体验团队协作 —— 每人手持部分拼图碎片,只有充分沟通、分工配合,才能快速完成整幅图案。这堂课让 “时间管理” 从抽象概念变成可操作的方法:有人开始用 “每日计划贴” 记录任务,有人用手机备忘录梳理 “周目标清单”,这些习惯也恰好契合了我校 “商科 + 完满教育” 的培养理念,让我们在实践中提升了团队协作与规划能力。

“演讲技巧” 课则教会我们如何用语言传递力量。老师指导我们搭建演讲框架,教我们用 PPT、图表等视觉工具增强感染力,还分享了缓解紧张的小技巧 —— 比如提前熟悉场地、与观众眼神交流。最难忘的是 “跨文化对话与实践” 研讨会,Axel Müller 老师以 “你经历过哪些文化差异趣事?”“文化如何塑造你的思维方式?” 等问题切入,引导我们分享故事。淬炼商学院・国际商学院的程阳同学说:“跨文化能力就像一把钥匙,不需要高深学问,只需用心倾听、换位思考,就能打开沟通的大门。” 我们分组设计 “跨文化沟通方案”,从礼仪禁忌到表达方式,细致梳理不同文化的相处之道,再通过成果展示相互提问,让知识真正转化为实用技能。

二、文化探索:与历史对话,与文明共鸣

如果说课堂是知识的殿堂,那么德国的城市与景点,就是一本立体的 “文化教科书”。14 天里,我们走过埃森的街巷、伍珀塔尔的河畔、科隆的教堂,在历史遗迹与艺术殿堂中,触摸德国文化的灵魂。

图五

伍珀塔尔的漫步,是一场与工业历史的对话。午后的阳光洒在莱茵河上,全球最古老的悬索铁路(1901 年通车)如银色巨龙盘旋在城市上空。我们登上列车,听着机械运转的沉稳韵律,看着窗外掠过的红砖墙、老厂房,仿佛穿越到德国工业革命的年代。指尖触碰车窗,仿佛能感受到百年前工程师们的智慧 —— 正是这份对技术的执着,让德国从农业国一步步成为工业强国。下车后,我们走进恩格斯故居,斑驳的木质楼梯、泛黄的手稿复刻件、还原 19 世纪市民生活的蜡像,瞬间将我们拉回《共产党宣言》诞生的岁月。凝视着恩格斯伏案写作的蜡像,仿佛能听到他笔尖划过纸张的声响,那些改变世界的思想,正是从这间小屋走向广阔天地。漫步老城街巷,鹅卵石路、哥特式建筑沉淀着时光的韵味,每一步都像在翻阅历史书页。远景学院的王铭萱同学感慨:“悬索铁路的轰鸣载着我们回溯工业文明,恩格斯故居的手稿诉说着思想的力量,这里的每一处风景,都在叩问当代青年该如何传承创新精神。”

图六

克虏伯庄园的探索,是探寻德国工业家族的传奇。沿着山间小路前行,新古典主义风格的庄园突然出现在眼前,洁白的廊柱、翠绿的草坪,在阳光下格外庄重。这座庄园承载着三个世纪的历史 —— 从 19 世纪初克虏伯家族的钢铁作坊,到后来成为欧洲工业巨头,再到见证德国从分裂到统一的历程,它不仅是家族的印记,更是德国工业化的缩影。走进庄园,前厅悬挂的家族肖像画引人驻足:初代创业者眼神坚毅,二战后家族成员面容带着反思,画笔不仅勾勒出人物,更记录了一个家族在时代浪潮中的抉择。FOM 大学的张子凡老师介绍:“克虏伯家族的每一次技术突破,都与德国工业升级同频共振 —— 他们生产的铁路钢轨铺遍欧洲,研发的军工产品曾影响世界格局。” 夕阳西下时,我们站在庄园露台,看着廊柱投下的修长阴影,突然明白:历史从不是书本上的文字,而是庄园的一砖一瓦、肖像画里的每一道皱纹,是可触摸、可感知的温度。

图七

弗柯望博物馆(Folkwang Museum)的体验,是一场在艺术殿堂里的沉醉。这座包豪斯风格的建筑本身就是一件艺术品,简洁的线条、通透的玻璃幕墙,诠释着 “形式追随功能” 的美学理念。馆内 6 万件珍品跨越百年,莫奈《睡莲》的波光粼粼、梵高《向日葵》的热烈绚烂,在展厅里隔空对话。远景学院的王铭萱同学站在《向日葵》前久久不愿离开:“颜料堆叠的不只是花朵,更是梵高与命运抗争的勇气。” 信息工程学院的牛锴拿出速写本,临摹馆内的钢管椅、几何灯饰:“这些设计里藏着工业美学的密码,和克虏伯庄园的钢铁故事遥相呼应。” 奥古斯特・桑德镜头下的 “德国面孔” 长廊更让人深思 —— 农民的淳朴、工人的坚毅、学者的沉静,每一张脸都是时代的缩影。国际交流学院副院长刘一弘说:“每道皱纹都是历史的拓片,就像鲁尔河畔的工业记忆,永远值得珍藏。” 商务英语学院的孙佛宇同学则笑着说:“站在这里才懂,艺术是永不结业的课堂。这次研学教会我的,就是像梵高那样,热烈地拥抱未知的世界。”

图八

三、企业参访:触摸工业转型的脉搏

课堂所学的理论,在企业参访中找到了生动的注脚。我们走进杜伊斯堡港口、景观公园、Stauder 啤酒厂,亲眼见证德国传统工业的转型与创新,感受 “绿色发展”“产城融合” 的实践力量。

图九

8 月 13 日午后,我们乘船游览杜伊斯堡运河港口,莱茵河的波光映照着岸边的集装箱与起重机,“钢铁驼队”(中欧班列)往来穿梭,一派繁忙景象。张子凡老师告诉我们,十年前这里还是传统货运港口,如今已转型为生态商务区 —— 旧仓库改造成文创园区,废弃码头变成亲水平台,连起重机都成了工业遗产景观。我们走上岸边的观景台,看着不同肤色的工人协作装卸货物,听着货轮鸣笛驶向远方,突然读懂了 “一带一路” 倡议的意义。大健康学院的丁婉棋同学眼眶微红:“以前在课本上读‘国际贸易’,总觉得很遥远,今天看到繁忙的港口、往来的货物、人们的笑脸,才明白它真实地连接着世界。我暗下决心,以后要努力学习,争取参与到这样的国际合作中。”

随后,我们来到杜伊斯堡景观公园,这里曾是废弃的钢铁厂,如今却成了人与自然和谐共生的乐园。生锈的高炉被改造成攀岩墙,孩子们在上面攀爬欢笑;巨大的储气罐变成水上花园,锦鲤在清澈的池子里游弋;管道改造成的长廊爬满藤蔓,阳光透过叶片洒下斑驳的光影。远景学院的宋映泽同学蹲在野花旁,看着身旁生锈的管道感叹:“午后的阳光里,野花与钢铁共存,这种反差太震撼了!它让我知道,失败不是终点,只要敢于创新,就能重生为美。” 这种 “工业遗产改造” 模式,也为中国老工业城市的复兴提供了宝贵借鉴 —— 如何保留历史记忆,又注入新的生态、文化功能,值得我们深思。

图十

在 Stauder 啤酒厂,我们见证了传统工艺与现代技术的融合。走进酿造车间,麦芽的香气扑面而来,工人师傅向我们展示从原料筛选到发酵、灌装的全过程。让我们惊讶的是,这家百年啤酒厂既保留着 “慢工出细活” 的传统 —— 比如坚持用传统酵母发酵,又引入了现代化的质量管控系统,通过大数据监测温度、湿度,确保每一瓶啤酒的口感一致。负责人说:“传统是我们的根,但创新才能让根长得更深。” 我们品尝着刚酿造的啤酒,感受着麦芽的醇厚、泡沫的细腻,更读懂了德国制造业 “精益求精” 的精神。这也让我们思考:中国的传统制造业,如何在坚守匠心的同时拥抱创新,实现转型升级?

四、跨文化交流:温暖瞬间里的心灵共鸣

研学之旅中,最动人的不是风景,而是那些跨越国界的温暖瞬间。它们像点点星光,照亮了跨文化交流的道路,让我们明白:文化差异不是隔阂,而是连接心灵的桥梁。

记得有一天课间,FOM 大学的老师们突然推着一辆小推车走进教室,车上放着点缀着烛光的蛋糕 —— 原来他们记得,当天有五位师生过生日!“生日快乐” 的歌声响起,德语的严谨与汉语的温润交织在一起,烛光映着每个人的笑脸。一位老师说:“希望这份小小的惊喜,能让你们在异国他乡感受到家的温暖。” 我们围在蛋糕旁,分享着甜蜜,也分享着感动。那一刻,课堂上的知识、文化的差异都变得不重要,唯有真诚的情谊在空气中流淌。

图十一

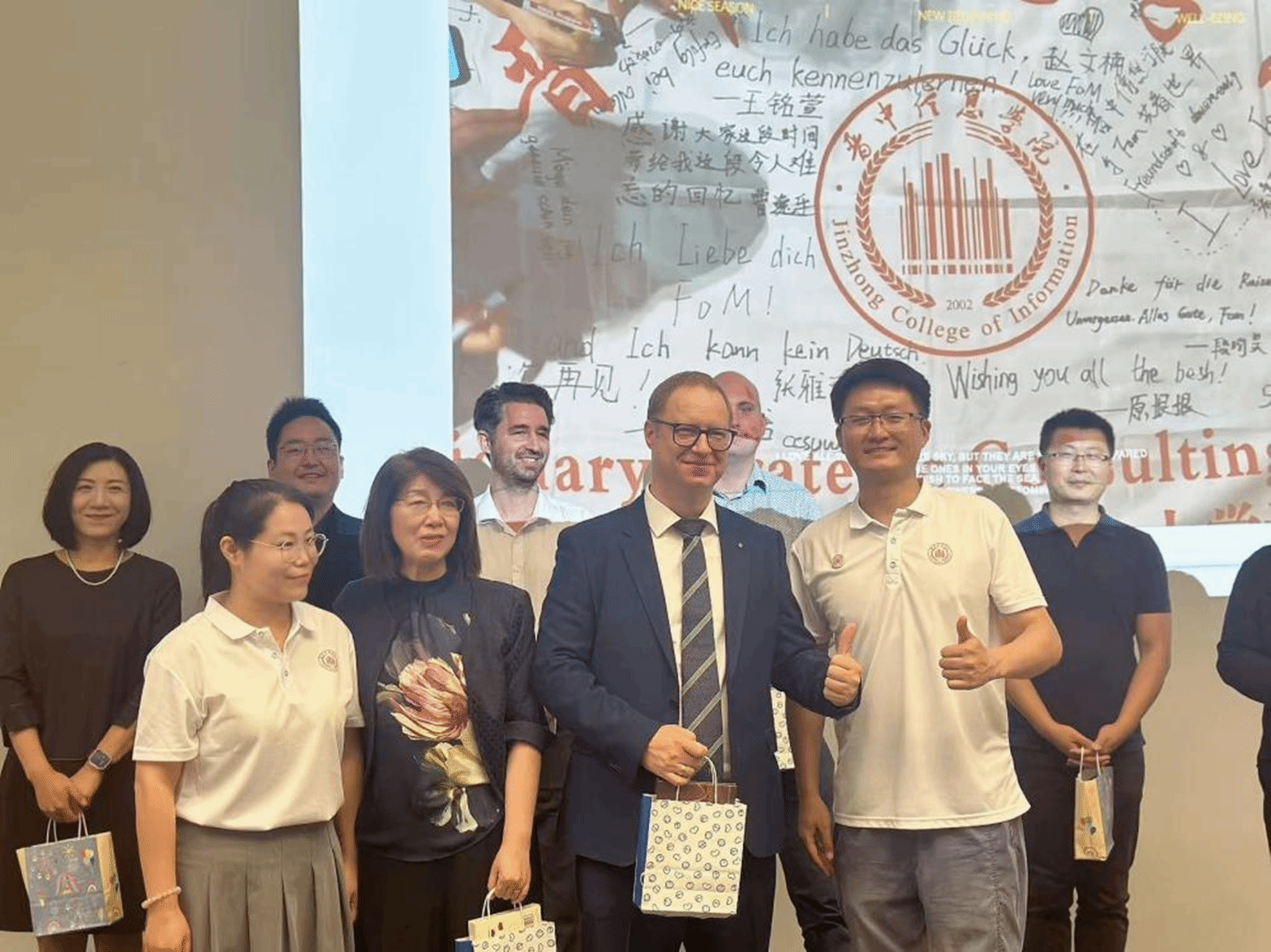

研学最后一天的结业典礼,更像是一场跨越文化的 “成长加冕礼”。晨光透过 FOM 大学学术礼堂的窗户,洒在中德师生的身上。FOM 大学行政校长白潇乐博士致辞时说:“教育无国界,探索永无止境。今天的结业不是终点,而是你们终身学习的起点。” 我校柳林院长也鼓励两校师生未来多互动、多交流。当大屏幕播放我精心录制的纪实短片《夏校最美的瞬间》时,礼堂里安静下来 ——3 分 44 秒的画面里,有破冰游戏时的欢笑、克虏伯庄园里的沉思、深夜研讨时的专注,每一个镜头都藏着我们的独家记忆。

五、个人成长与未来展望

回望这段跨越八千公里的旅程,它不仅是一次研学,更是一场全方位的成长蜕变。以前总说 “国际化视野”,直到站在杜伊斯堡港口触摸绿色发展的温度,在跨文化研讨中用专业与自信发声,才真正懂得这四个字的重量。

在德国的日子里,我们的能力在潜移默化中提升:跨文化沟通时,学会了倾听与换位思考;面对异国他乡的小麻烦(比如找不到路、语言不通),学会了独立解决问题;小组讨论、拼图游戏中,增强了团队协作的意识;沉浸式的语言环境里,德语和英语交流也越来越流利。这些能力,不仅让我们在研学中收获满满,更会成为未来学习、工作的 “加分项”。

图十二

这次经历也让我们对未来有了更清晰的规划。有的同学说,想毕业后去德国深造,深入学习德国的工业技术;有的同学希望从事中德交流相关工作,做文化传播的 “桥梁”;还有的同学计划进入外企,将跨文化沟通能力运用到职场中。无论选择哪条路,这段研学经历都为我们打开了新的可能性。

我们更要感谢晋中信息学院和 FOM 大学 —— 学校的全额资助,让我们有机会走出国门;“完满教育” 的理念,让我们有底气面对多元文化。这份机会不仅是礼物,更是责任。未来,我们会把研学的收获转化为动力,努力学习、积极工作,用自己的力量为中外交流合作添砖加瓦。

结语

飞机起飞时,我望着窗外渐渐缩小的德国大地,心中满是不舍与期待。我们将带着在德国收获的知识、视野与友谊,将继续奔赴更辽阔的星辰大海。

那些课堂上的思维碰撞、文化探索中的心灵共鸣、企业参访里的实践感悟,还有跨文化交流中的温暖瞬间,都已化作心底的光。它会照亮我们未来的路,让我们有勇气拥抱多元世界,有能力与时代同频共振,书写属于我们这代人的青春故事。

撰稿:王德照

摄影:王德照

责任编辑:尚美丽