图一

当莱茵河畔的晚风最后一次轻拂过发梢,当新天鹅堡的尖顶在暮色中渐渐模糊成水墨剪影——我才惊觉,那些在德国的点滴回忆,早已化作细密的针脚,将异乡的月光与故土的炊烟,一针一线缝进我生命的锦缎。

当飞机掠过杜塞尔多夫的夜空,我知道有些故事终将画上句点。但那些在德国街头拾得的星光,早已悄然落进游学团师生的心房,在某个不经意的瞬间,突然绽放成照亮前路的银河。谨以此文,致敬我们共同走过的盛夏,致敬所有在异乡绽放的微笑,致敬青春里这场永不褪色的相逢。

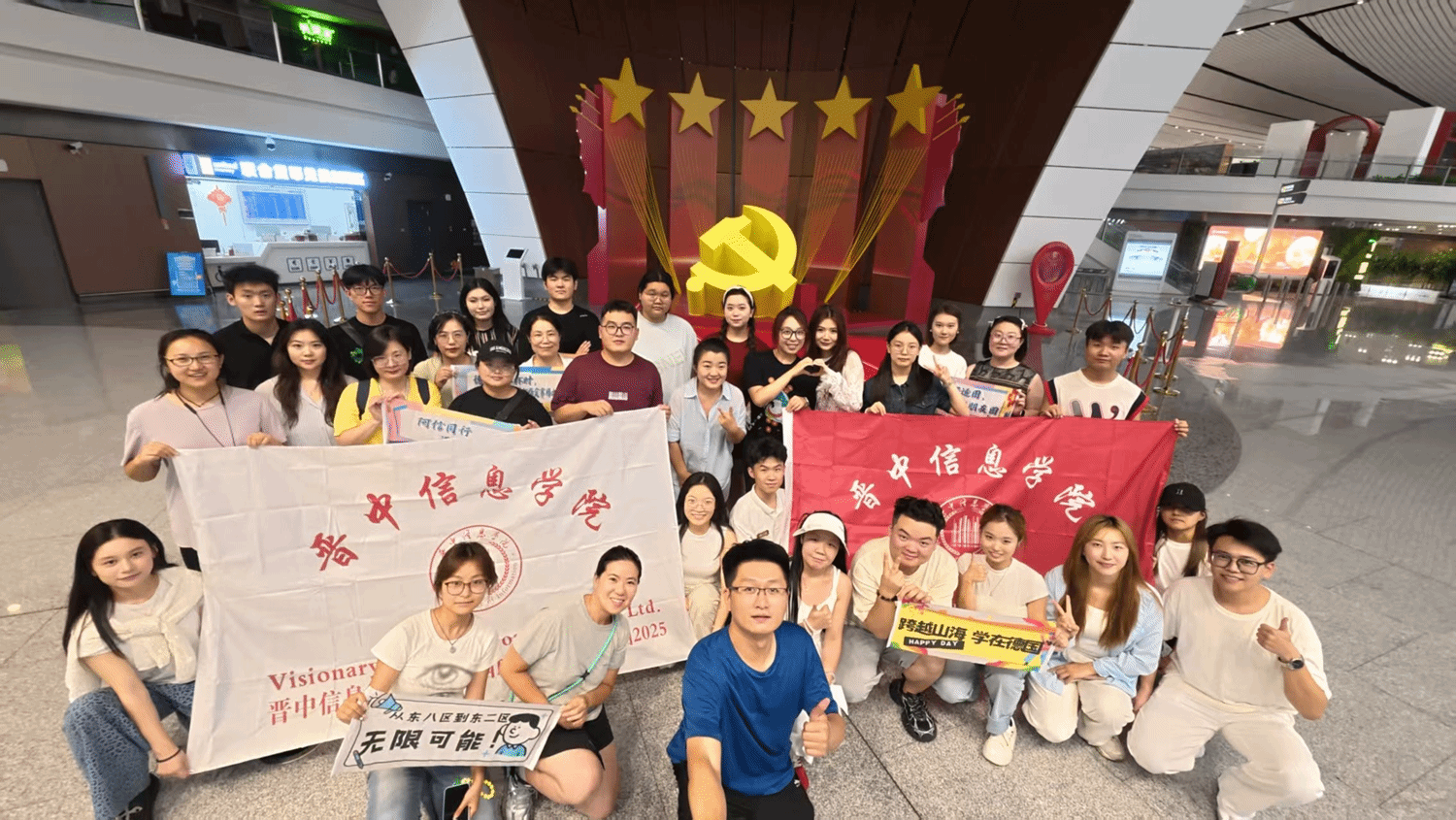

遇见:跨越八千公里的初遇,一场双向奔赴的温暖开场

图二

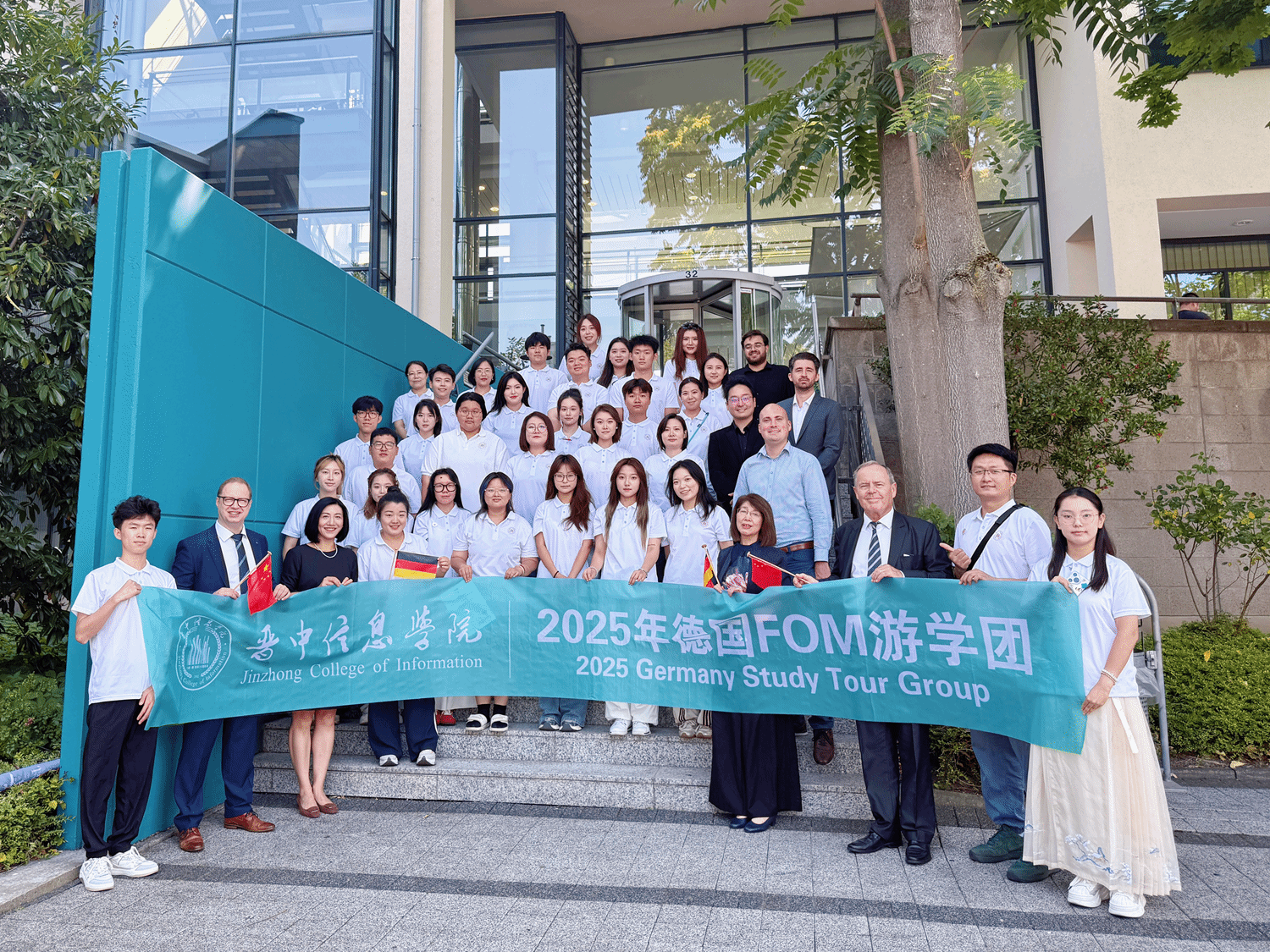

2025年盛夏,当32名晋中信息学院师生踏上德国埃森的土地时,一场跨越八千公里的遇见就此展开。作为团长,从最初对“人生地不熟”的忐忑,在见到FOM子凡、Robin两位老师笑脸的瞬间烟消云散——杜塞机场的午后,这份跨语言的善意,恰似莱茵河畔的微风,轻轻拂去了所有不安。

图三

团队构成堪称“宝藏集合体”:王老师全程用镜头记录时光,从破冰游戏的欢笑到克虏伯庄园的沉思,每个画面都定格成独家记忆;一弘与楠子两位老师以幽默风趣营造欢乐氛围,让跨文化交流始终萦绕着轻松气息;婉姐自带大姐气场,在埃森城市漫步时总能在历史典故与网红打卡点间找到平衡;晶晶老师则与我研究路线,从杜塞尔多夫到科隆的每个转角都经过精心推演;学生们更是乖巧懂事,从课堂研讨到企业参观都展现出极强的适应力与求知欲。

图四

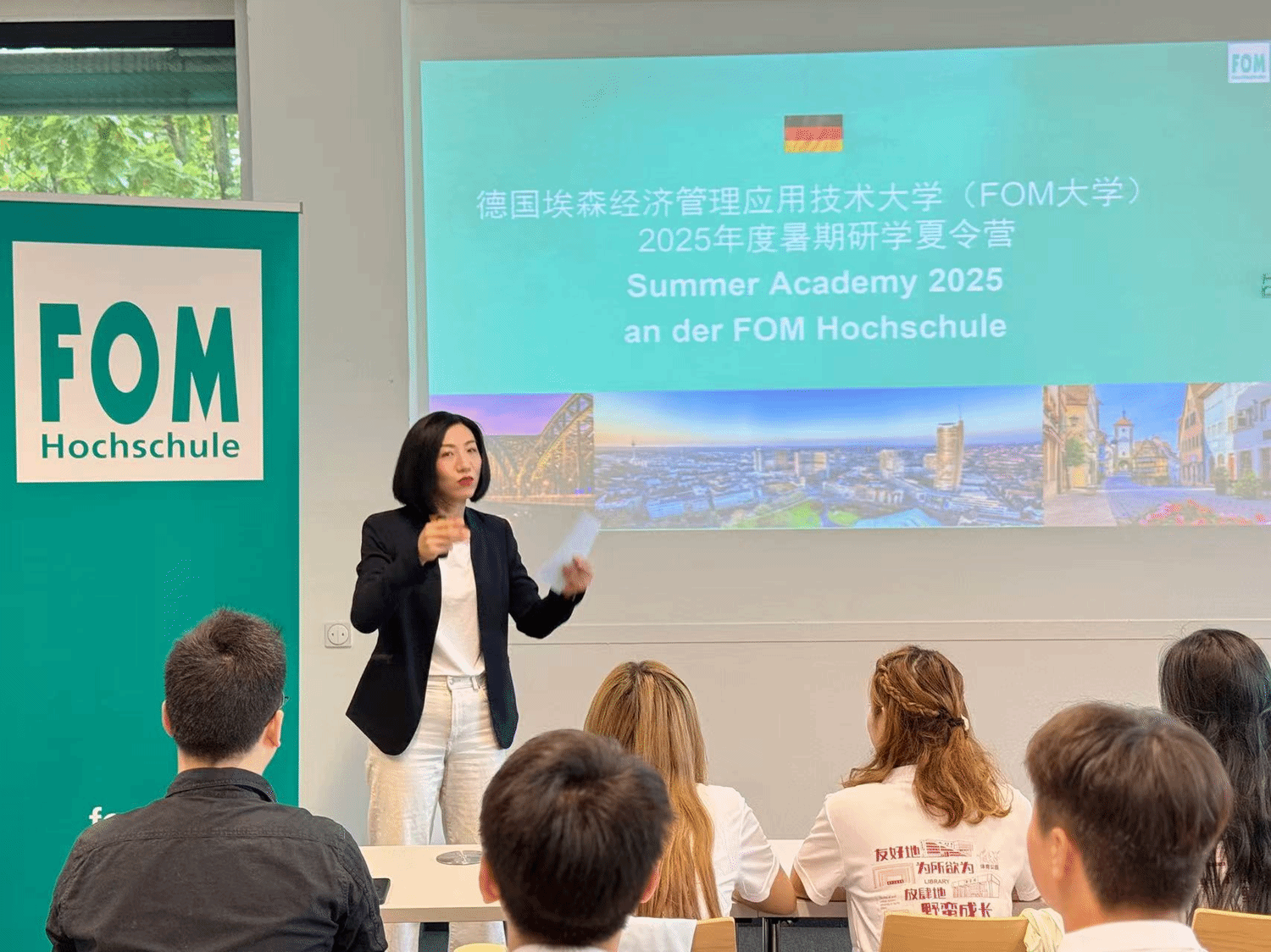

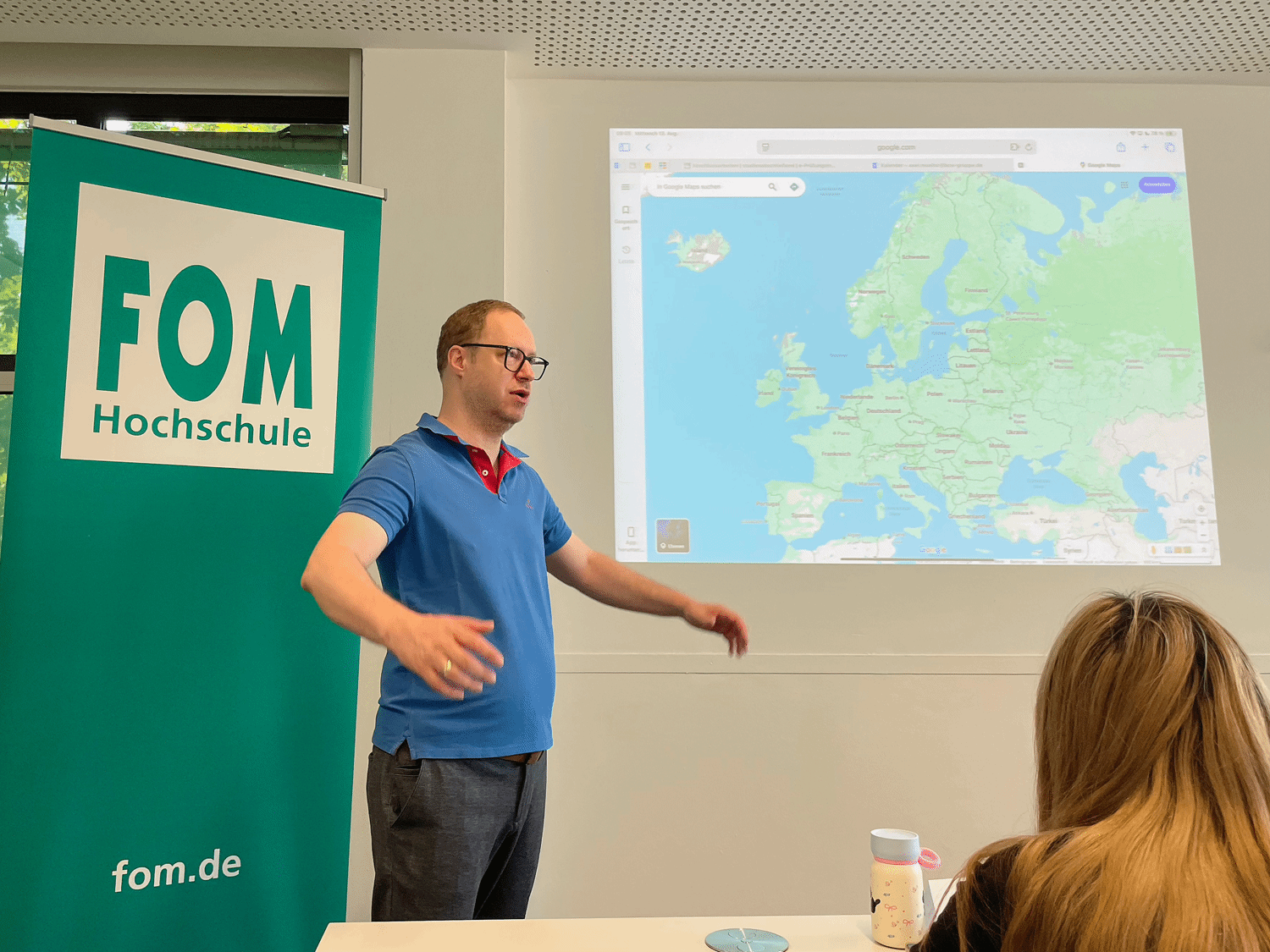

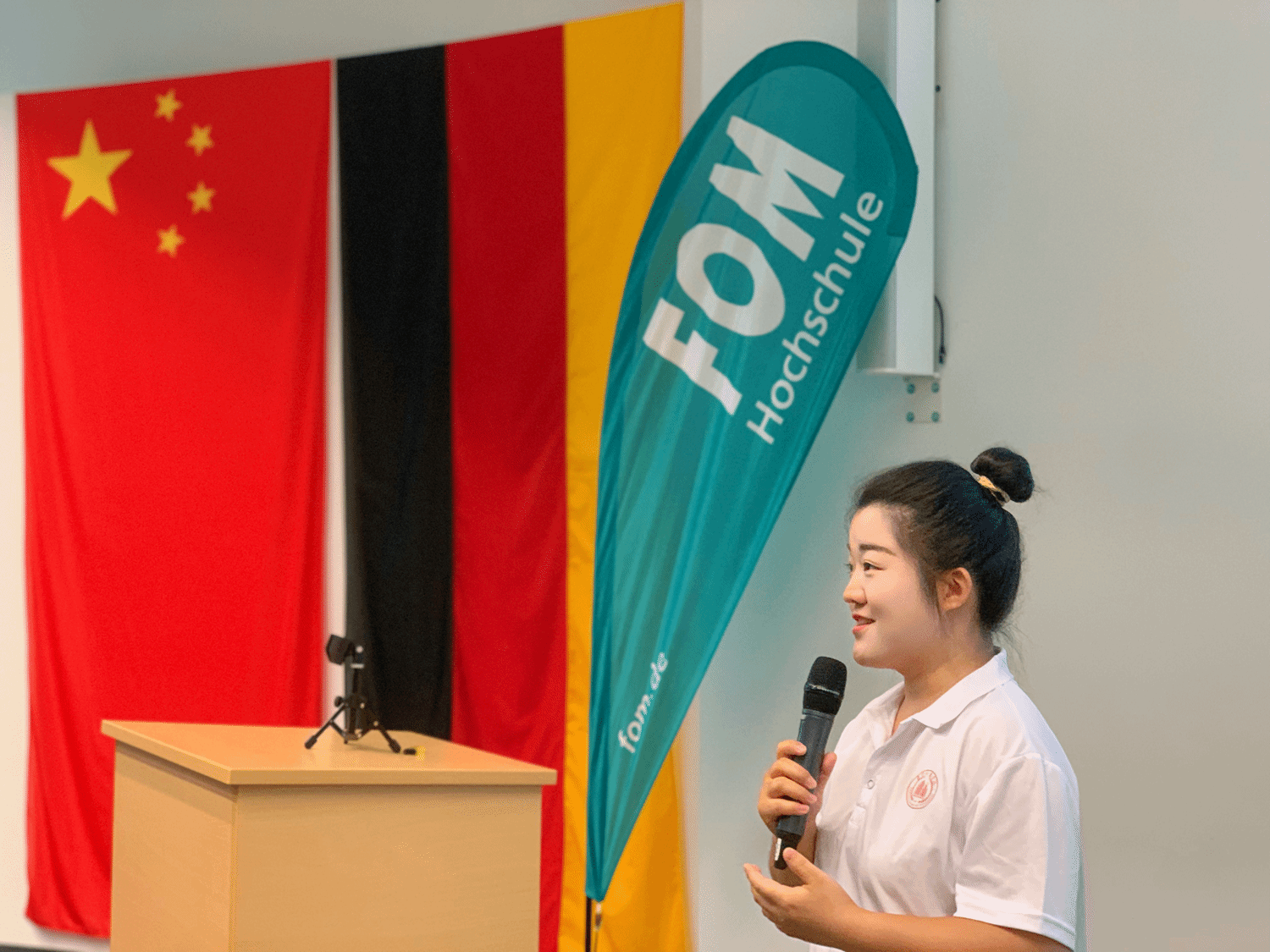

FOM大学的徐韵梓老师团队同样令人难忘:徐老师干练优雅,在开营仪式上用中英双语系统介绍FOM大学与暑期研学项目的办学特色;子凡老师细腻有才,在埃森城市漫步时总能将历史文化与人文景观娓娓道来;Robin老师温暖幽默,在破冰游戏中用德语笑话瞬间拉近中德师生距离。当我们在克虏伯庄园沉思时,在深夜研讨时专注,在生日会上惊喜时,每一帧画面都印证着“世间美好都会与你相遇”的预言——这种跨越国界的联结,远比语言更深刻,比文化更永恒。

课程:从理论到实践的双重浸润,一场商科与完满教育的深度融合

图五

课堂思维碰撞出的火花,恰似初芽在目光里拔节。FOM大学为暑期游学团量身打造"文化认知-能力提升-技能进阶"三维课程体系,通过"德国语言与文化"沉浸式研讨、"德国和欧盟"多维专题解析、"自我组织与时间管理"情景化工作坊及"演讲技巧"实战互动四大模块,深度融合商科实践与完满教育理念,系统培育学生跨文化协作、战略决策及商务沟通等核心竞争力,构建从文化理解到职业能力提升的完整成长路径。

图六

“自我组织与时间管理”研讨会更是契合“商科+完满教育”的培养模式。在“跨文化对话与实践”环节,Axel Müller老师以三个问题切入主题,引导学员讨论各自在跨文化情景中的经历。来自淬炼商学院的程阳同学感慨:“跨文化能力就像一把钥匙,让同学们轻松解锁跨文化沟通的密码——它不需要高深学问,只需用心倾听和换位思考。”小组讨论后,学员们积极交流收获,将跨文化的理解转化为实际的交流技巧——这种团队协作的魅力,在“演讲技巧”研讨会中得到了更深刻的体现。

图七

课堂研讨的理论积淀,在企业参观中得到了生动验证。走进Stauder啤酒厂,学员们见证了德国传统制造业的工艺传承与现代化转型——生锈的管道旁盛开着野花,这种反差恰如工业与自然的和谐共生;探访杜伊斯堡港口时,张子凡老师为船长翻译,介绍内港从19世纪货运枢纽到21世纪生态商务区的演变,让“绿色循环”“产城融合”不再是概念,而是可触摸的产业样本。

实践:从城市漫步到工业遗产,一场行走中的认知重构

图八

埃森城市漫步是实践之旅的绝美开篇。张子凡老师带领学员们穿梭在埃森市中心的街巷,从繁华商业街的地域文化产品,到古街新韵的历史与时尚交织,每一步都藏着细碎的光。当学员们驻足店铺前,橱窗中的艺术陈列体现出德国文化的创新与包容时;当镜头下的德国面孔长廊引发深思时,原来人类的情感,在不同经纬度上开着相似的花朵——这种认知的重构,在杜伊斯堡港的探访中达到了高潮。

图九

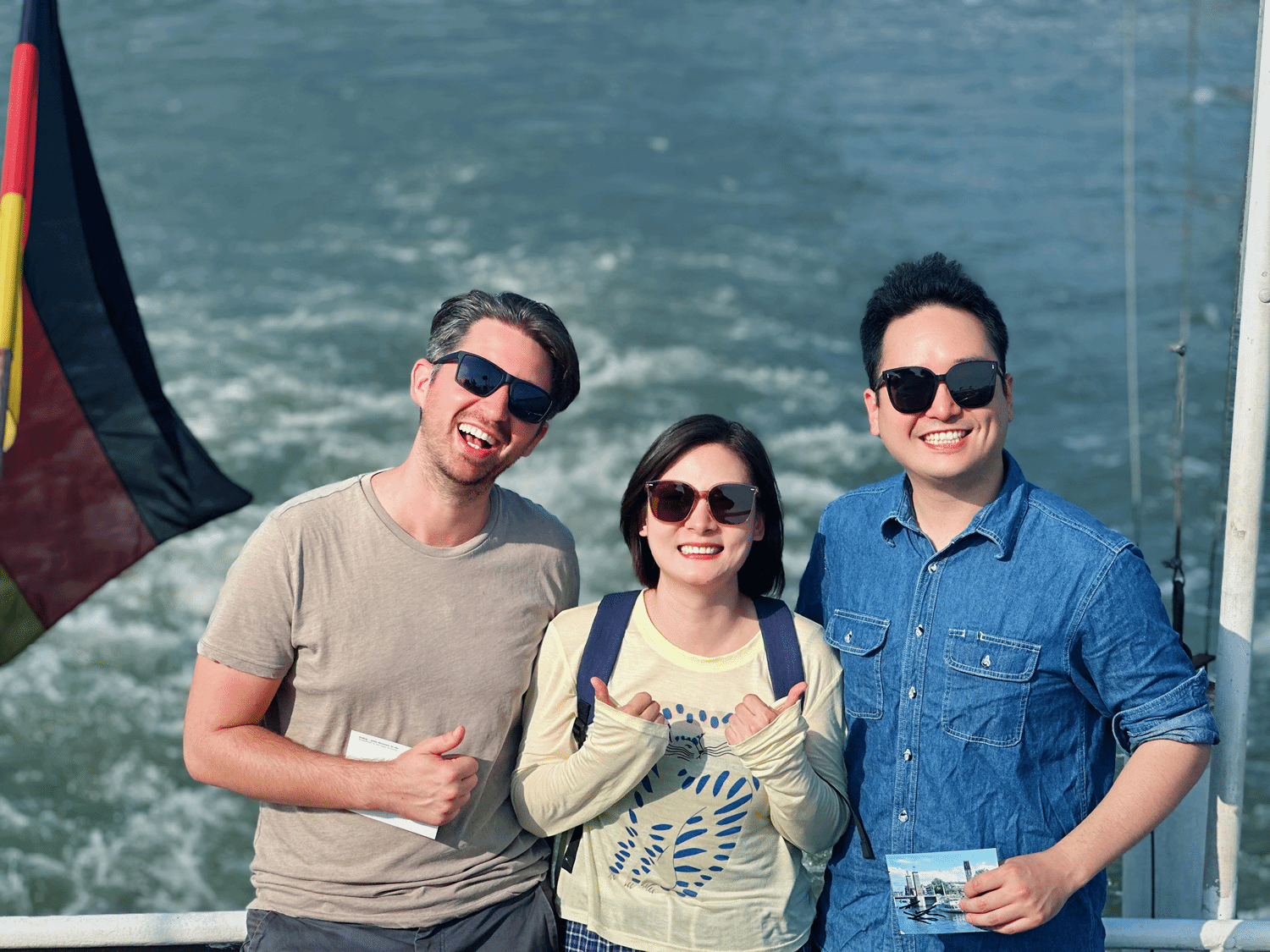

作为全球最大的内河港和中欧班列重要站点,杜伊斯堡港的探访堪称实践之旅的巅峰。学员们乘船游览运河港口,在波光粼粼的莱茵河水道中感受“一带一路”倡议的开花结果。当船长得知我们来自中国时,主动赠送明信片并讲解内港相关内容时,当学员们穿梭于高炉改造的攀岩墙和储气罐改建的水上花园时,这种工业与自然的和谐共生之道,恰如失败重生为美的哲学。

艺术圣殿的漫步则是实践之旅的诗意收束。在弗柯望博物馆,莫奈《睡莲》的波光与梵高《向日葵》的炽烈隔空对话,让人不禁感慨:颜料堆叠的不仅是风景,更是艺术家与命运的角力。这种艺术与实践的交融,让结业证书成为终点,而Folkwang的油画成为起点——当FOM大学白潇乐校长说“世界属于好奇者”时,学员们听见了梦想拔节的声音。

结业:从学术仪式到艺术巡礼,一场跨越文化的成长加冕

图十

8月15日10:00,FOM多功能报告厅,中德师生欢聚一堂,共同见证这场跨越文化的成长加冕礼。白潇乐博士以“教育无国界,探索永无止境”勉励学子:“愿今日的结业成为你们终身学习的起点。”柳林院长则赞扬我校师生研学期间的认真与高效,倡议两校师生未来持续频繁互动与交流。米乐教授用一目了然的PPT详细介绍了FOM出国留学项目,为学员们的未来规划点亮了明灯。

图十一

图十二

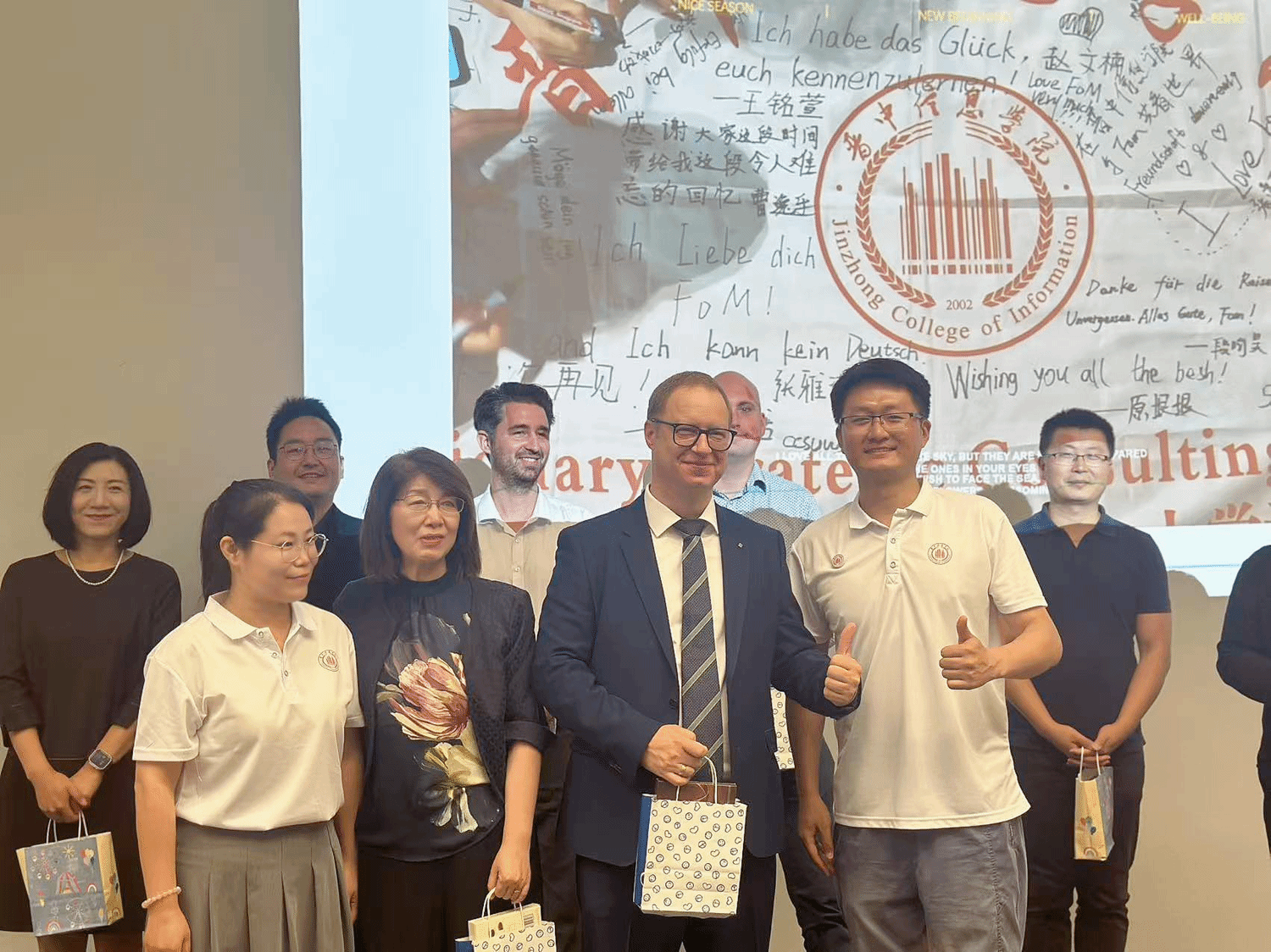

荣耀时刻的到来是现场所有师生最为期待的环节。白潇乐校长、柳林院长、米乐教授为学员颁发结业证书,这张纸承载着莱茵河畔的星光与FOM教室的晨昏。在颁发结业证书过程中,中德两校的师生互相为对方准备了惊喜——FOM大学师生精心为闫莹老师和王张恺同学送上一场别开生面的生日会,点燃的烛光为两校师生之间的国际交流之路照亮前进方向;我校师生则精心为FOM教师团队准备了贺卡、礼物等纪念品,32名师生在校旗上写下自己的祝福。当远景学院副院长闫帅与国际交流学院副院长刘一弘将写满祝福的旗帜交与FOM教师团队手中的那一瞬间,现场气氛被推向高潮,师生纷纷鼓掌喝彩。

分别:从杜塞车窗到记忆坐标,一场会长大的幸福约定

图十三

当分别的时刻来临,徐老师道别的话语仍在耳边回响,子凡和Robin送我们去杜塞的车上,我写下这些碎碎念。文字并不华丽,但这份15天积攒的快乐与真诚,是许久未曾有过的珍贵——趴在地上写祝福的背影、主持人边吃泡面边对流程的专注、老师们默默陪伴的身影,每一帧都定格成温暖的记忆。

暮色浸透埃森天际线时,九点钟的夏夜浮着微蓝余韵。公交车上捧着鲜花的少女低头嗅着花香,淡金发梢沾着车窗漏进的碎光;沿街啤酒馆飘来巴伐利亚方言的欢谈,玻璃杯碰撞声像某种欢快的密码。这种陌生的熟悉感来得悄然——当REWE收银员点头微笑时,当中央车站的鸽子群找我要面包时,这座鲁尔区的灰蓝城市便成了记忆里会发光的坐标。每个用脚步丈量过的街角都长出无形的丝线,轻轻拽着人回头张望。

尾声

最后,想说一声感谢。感谢每一份遇见——感谢董事长搭建的国际化平台,感谢阿信提供的完满教育土壤,感谢一路同行的老师对我的支持,更感谢32名师生共同书写的成长故事。

当15天积攒的快乐化作心底的光,照亮前路时,我们终将明白:游学的意义,不在记住多少知识点,而在打破固有认知的边界——原来生活可以有这么多不同的打开方式,原来世界的精彩,需要亲自去丈量。归来时,带走的不仅是照片和纪念品,更是一份更开阔的心境,和对世界更强烈的好奇与善意——这,就是会长大的幸福。

再见,愿未来的我们,都能拥有会长大的幸福——不是终点,而是新起点。信院学子将带着这份成长,继续奔赴更辽阔的星辰大海,书写与世界同频、与时代共振的青春故事。

撰稿:闫帅

摄影:闫帅

责任编辑:尚美丽