8月6日,在游学的第三天,晋中信息学院32名师生来到了德国伍珀塔尔,在莱茵河畔完成了一场跨越语言、历史与思想的深度对话。上午在研讨中学习德语及德国文化,下午于悬索铁路触摸工业文明基因,最终在恩格斯故居与老城街巷中完成一次思想溯源之旅。

(图1)

(图2)

晨光中的跨国课堂:中德师生共探语言与文化

带着对新一天的期待,我院师生踏着清晨的阳光,一路走向FOM大学,开启这场跨越国界的学习之旅。课堂上,FOM大学的Fabian老师以一场热烈的师生研讨会,为大家打开了德语与德国文化的大门。从德语基本语言技巧的巧妙运用,到餐桌上啤酒文化的独特韵味;从日常起居的生活智慧,到严谨高效的工作文化,再到洋溢着传统风情的节日庆典,一个个生动的文化切片在研讨中被细致解读。我院师生踊跃发言,各抒己见,讲述着在德的所见所闻,表达着对德语及德国文化的理解。思想在碰撞中逐渐清晰,对德国的印象也从模糊变得具体而鲜活。在不同的表达与理解中,师生们既读懂了异国文化的独特密码,也更清晰地感知着自身文化的魅力。

(图3)

(图4)

(图5)

(图6)

课间的暖心惊喜:中德师生共谱生日欢歌

研讨课间,FOM大学的老师们推着点缀有烛光的生日蛋糕缓缓走来——这是为我院大健康学院王张恺同学、国际交流学院刘一弘老师等五位师生准备的生日惊喜。当熟悉的生日歌旋律响起,中德师生的歌声交织在一起,德语的严谨与汉语的温润在空气中碰撞出奇妙的共鸣。生日歌后,FOM大学的Leon老师为五位师生送上了他用中德双语写下的生日祝福。FOM大学的老师们说,希望这份小小的心意能让远在异国的师生们感受到家的温暖,也祝愿大家在德国的每一天都充满收获与快乐。这不仅是一场简单的生日祝福,更是一份沉甸甸的情谊——它让文化交流不再停留在课堂的探讨里,更是流淌在彼此真诚相待的瞬间,成为这段游学时光里最温情的注脚。

(图7)

(图8)

(图9)

(图10)

120年运转的机械传奇,如何定义城市与科技的关系

午后阳光穿透云层,师生跟随FOM大学的老师们参观伍珀塔尔。伍珀塔尔悬索铁路如银色巨龙蜿蜒于城市上空,这条全球最古老的悬空铁路(1901年通车)以每小时60公里的速度,将师生带入德国工业革命的时空隧道。乘坐其中,感受机械运转的韵律,仿佛能触摸到百年前德国工程师们的智慧脉搏。这是一场与工业历史的对话,让我们看到科技如何塑造城市生活,也启发我们思考,在当下的科技浪潮中,大学生该以怎样的创新精神,去书写属于自己的时代。

(图11)

(图12)

从老城街巷到思想原点,一场跨越200年的精神对话

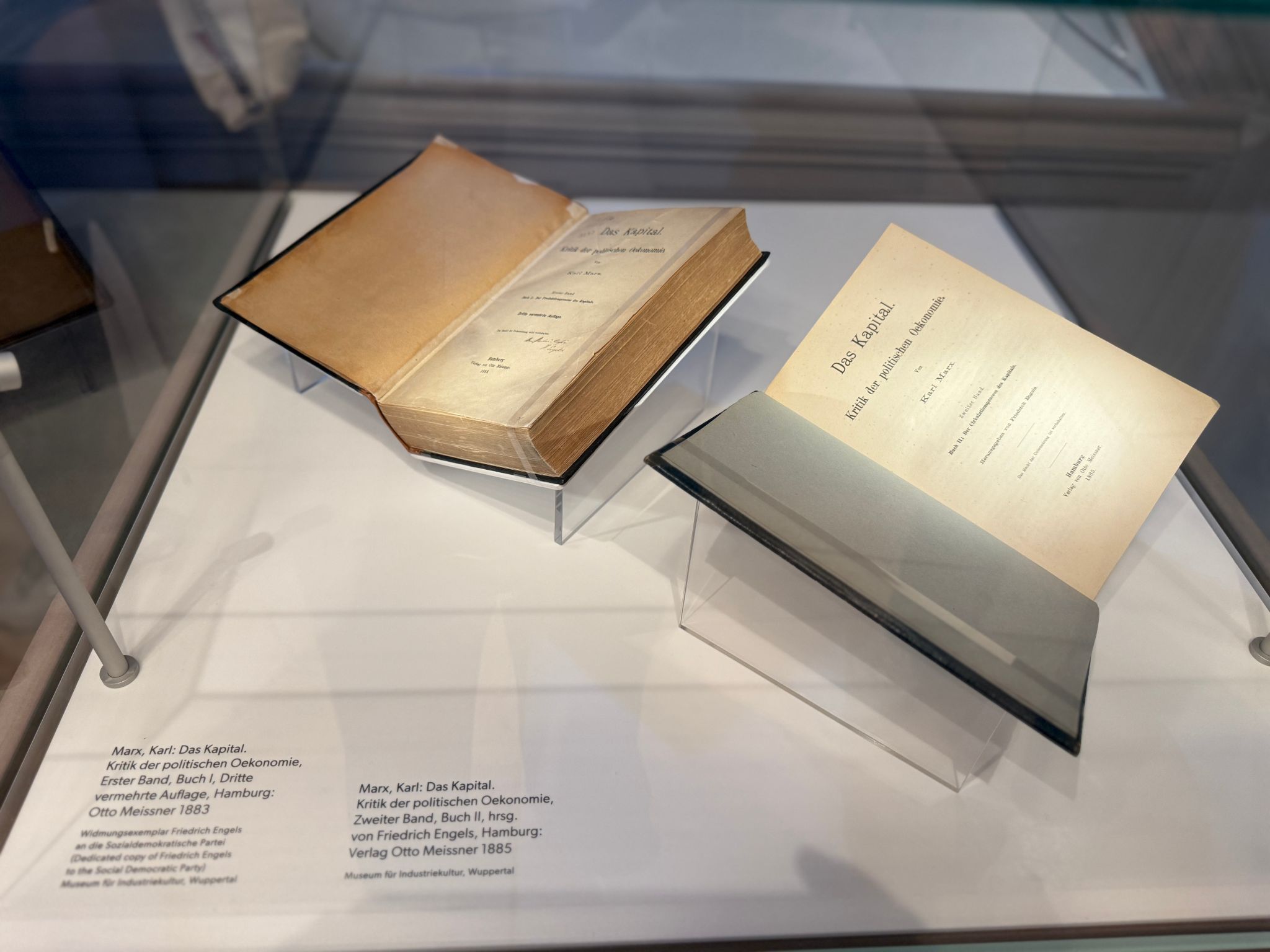

踏入恩格斯故居的瞬间,空气仿佛凝固了历史。斑驳的木质楼梯、泛黄的手稿复刻件、19世纪市民生活场景的蜡像,将师生拉回《共产党宣言》诞生前的岁月。恩格斯,这位伟大的思想家,他的思想曾如火炬,照亮无数人前行的道路。踏入故居,凝视那些承载岁月的物件,仿佛能看到他伏案思索、笔耕不辍的身影。在老城的街巷漫步,古老建筑错落,砖石间沉淀着历史的韵味,每一步都似在翻阅人文的书页。对于我们来说,这不仅是地理空间的游览,更是在文化与思想的土壤中深耕,理解不同文明的精神根基,进而思考如何在多元文化交融中,坚守并传播自身文化的价值,让青春的视野,因对不同思想文化的洞察而更加辽阔。

(图13)

(图14)

(图15)

(图16)

尾章:当夕阳为铁路镀金,思想已踏上归途

从课堂研讨中的文化盛宴,到悬索铁路的机械史诗;从故居的思想朝圣,到老城的时间褶皱。伍珀塔尔如一本打开的双面书:左页镌刻技术之力,右页铭刻思想之重。列车驶离时,晚霞将32道剪影投在车窗上——那是跨越语言与时空的成长印记,大家对探索世界的好奇与憧憬正悄然生根。

(图17)

(图18)

师生感悟

此次德国游学,从课堂中的德国文化学习,再到恩格斯故居的思想溯源,不仅是一次跨文化的学习体验,更是一场生动的通识教育实践。在伍珀塔尔,学生们在悬索铁路的机械韵律中思考科技与人文的平衡,而恩格斯故居则成为哲学思辨的起点——历史与现实的对话在此展开。作为哲学教师,我尤为欣慰的是,学生们能在工业文明的具象载体中,理解技术背后的精神内核,同时通过恩格斯的思想遗产,反思现代社会的价值取向。这种沉浸式的学习,恰恰体现了通识教育的真谛:在多元场景中培养批判性思维,让知识跨越学科与国界,真正内化为学生的精神养分。

——通识教学部教师 时笑婉

在伍珀塔尔,悬索铁路的轰鸣,不仅载着我们穿梭于城市上空,更载着思绪回溯工业文明的源头,那精密齿轮的律动,诉说着科技如何塑造城市肌理,也叩问着当代青年在技术浪潮中的创新使命。踏入恩格斯故居的瞬间,历史的厚重感扑面而来,斑驳手稿与街巷古石,共同编织着思想的源流。这趟溯源之旅,不仅是对伟人的致敬,更是对自身文化根基的反思与确认:如何在多元激荡中坚守价值,让青春的视野因理解不同文明而更加辽阔。

—远景学院 毣谷书院 王铭萱

(图19)